SL-5修理 その2

2007.2.4

前回の最後に、交換すべきものはゴムベルトとコンデンサと書きました。ゴムベルトはいつもの電機屋に注文をしました。

が、

「供給終了しています」

との事でした。しかし、万事休すではないんですね。以前、カセットデッキスレか何だか忘れましたが、ベルト作りますといった会社が紹介されていましたので、少し値段は高いですが注文出してみることにします。

この件は少々時間が掛かるかと思いますので、先にコンデンサ交換を済ませてしまいます。

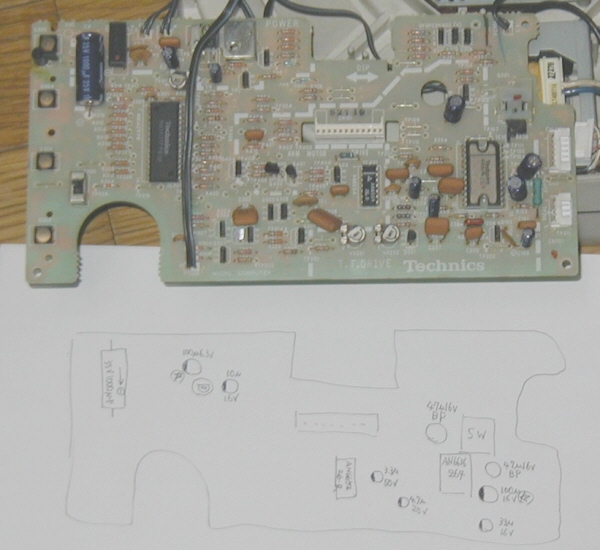

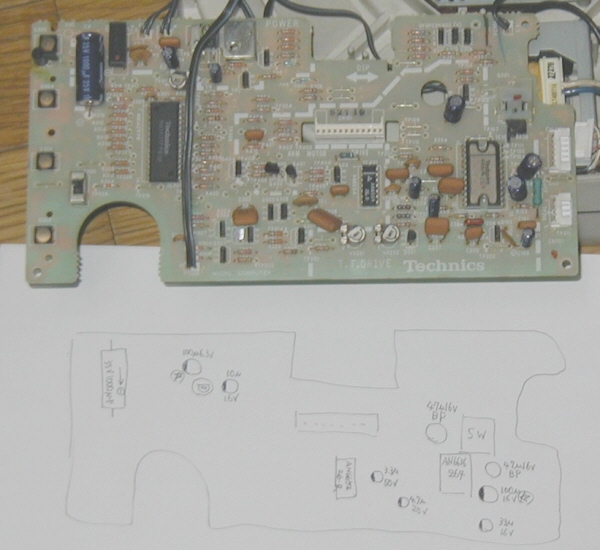

とりあえず、作業前におさらいをすることにしました。マイナス極の向きやコンデンサのナンバーをチェックをしました。

| No | 容量(μF) | 電圧 | 備考 |

|---|

| C4 | 1000 | 35 | |

|---|

| C5 | 10 | 16 | |

|---|

| C102 | 100 | 16 | |

|---|

| C103 | 47 | 16 | BPタイプ |

|---|

| C104 | 47 | 16 | BPタイプ |

|---|

| C105 | 33 | 16 | |

|---|

| C202 | 4.7 | 25 | |

|---|

| C209 | 3.3 | 50 | |

|---|

| C304 | 100 | 6.3 | |

|---|

以上9つです。C103とC104は今迄見た事のないタイプでした。BPというのはBi-Polar (綴り合ってるかな?) の略で両極性という事です。

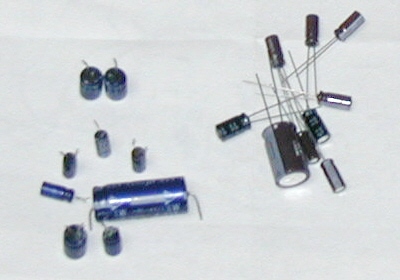

そして、コンデンサを取り外しました。

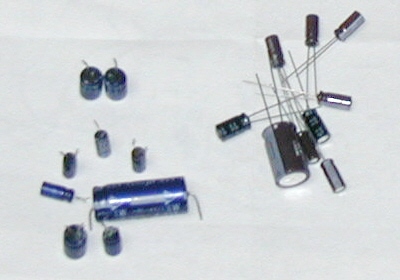

新旧比較。左が取り外した古い (25年前) コンデンサ、右が買ってきた新しいコンデンサ。旧コンデンサの手前二つは電解液をたっぷり噴いて足が錆びてしまっていた物。この写りの悪い写真で見ても緑青の色が分かります、死ぬのは時間の問題。いずれも100μFの物。もう少し放置していたら噴いた電解液が基盤を侵していたかもしれません。

そして、(旧コンデンサの) 大きいものはぶら下がり型で、筒状の頭と尻からリード線 (足) が出てるタイプですが、この型は無かったので通常のリードタイプを買いました。新コンデンサの一番大きいのがそれです (1000μF/35V)。

そして、後ろの二つがBPタイプ。これは足は錆びていませんでしたが少し膨らんでるようにも見えました。因みに新コンデンサのBPタイプは黒いものです。

品質重視で行く為、旧コンデンサは85℃耐温タイプでしたが新コンデンサは105度耐温のを選びました。ただし、BPタイプのみは85℃耐温しか無かったので85℃の製品です。また、C304は6.3Vですが、その電圧のものは無かったので、同容量で16Vのものを使う事にしました。

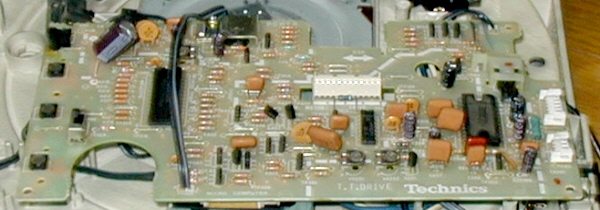

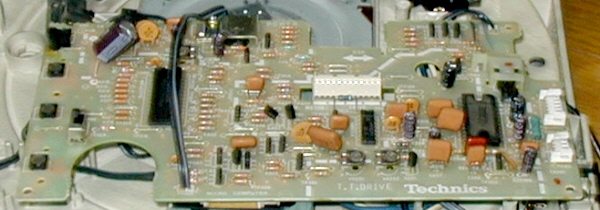

ちょっと見難いですが、張り替えた後の写真です。まだ余った足は切っていません。取り付け位置が良いか等全て確認し終えた後に切りました。そしていつものように、アルコールの付いた綿棒で余分なヤニを掃除しておきました。

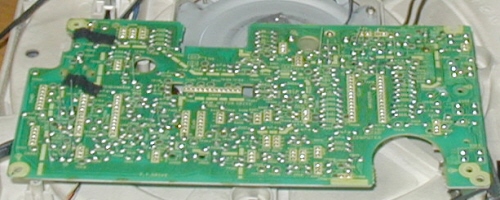

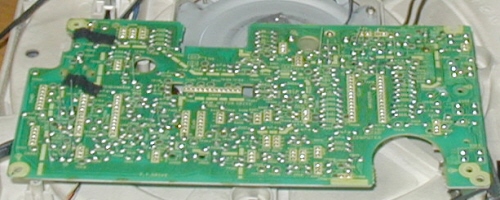

ハイ、ひっくり返して撮影です。新しいコンデンサは小型なので、ちょっと寂しくなった?(笑)

C4のコンデンサは古いのとは違い、通常のコンデンサなので、足を開いてプラスとマイナスに繋げました。こういう風にコンデンサを付けるとショートが心配ですが、足を伸ばしている所は今迄はコンデンサが寝ていた所なので、他の線などは全くなく、そういう心配は無用です。

また、ケースにきちんと収まるように、少し斜めに立てておきました。

とりあえず元に戻し、新しいコンデンサが馴染むまで出来るだけ電源を入れるようにしてならします。

2時間エージングした時点での感想ですが、エージングが進むにつれて音が出て来るようになりました。最初はコンデンサ替える前と同じ様にバリバリ割れて、あまり変わらないかなといった印象でしたが、段々ダイナミックレンジが出て来るようになり、ダイナミックレンジが出ないお陰で割れる、という現象はなくなって来ました。さすが105℃品。

それでも割れる場合はレコードの汚れが原因でしょう。

第3回へ続く 第1回へ戻る 戻る