SL-5修理 その1

2007.1.26

1, はじめに

このプレーヤーは私が小学生の時からうちにあったもので、その時からずっと鳴り続けていました。今年に入って、このプレーヤーが出た時のカタログが見つかったので見てみると、

Cubic コンサイス55

とデカデカと宣伝されていて、そのセットの中の一つだったものです。そのカタログは1983年のものだったのでこのプレーヤーは1983年の作品、です。

因みに、プレーヤー以外のそのセットはSU-V900等と入れ替えてしまったので今はありません。

このプレーヤーはSU-V900、SL-PS70、SB-MX7、ST-G99Vとは違い、正式に私に所有権が移った訳ではありません。親にゆずったコンポ、SD-5を (親が) 処分してしまった為、このプレーヤーを再生出来る機械が無くなってしまったので、暫く借りても問題無いと判断。です (笑)。

とりあえず鳴らしたくて自分の部屋のセットに組み入れた

だけのものです。よって満足するか、自分のプレーヤーを買ったら (DENON DP-1300MK2が候補) 返そうと思っています。

先に、「ずっと鳴り続けていた」 と書きましたが、正確には前の家に住んでいた期間一杯 (1999年から2006年末までの7年間) は押入れに入っていたので全く電源すら入れていない状態でした。しかも縦置きに入っていたので、今回引越しを機に電源を入れる事になったのですが、

まともに動くかどうか自信ない

という状態でした。

まずはいつものように調べる事にしました。カタログが見つかる前 (つまり去年) に現物を見て既に型番が分かっていたのでググって調べました。

ダイレクトドライブ+アルミダイキャストターンテーブル

ゴムは使われてないようです。これだけで 「動かない確率」 はグッと減りました。ラッキー。

という訳で動かしました。使ったレコードは、アーサー・フィードラー指揮、ボストンポップス演奏のラプソディ・イン・ブルーです。レコードのサイズは30cm。

このプレーヤーはオートプレーヤーで、レコードのサイズ (&回転数) も自動認識させる事が出来ます。しかし、ターンテーブルは普通に回りますが、17cmとして認識され針が勝手にその位置に動き始め、しかも途中で止まってしまい、あとは針を動かす為のモーターがワンワン唸っているだけという状態になってしまいました。

うーん、コレでは音楽が聴けない。メーカー修理?流石に1983年の作品、24年前のものです。直って来るのかなぁ。

という訳で自己修理スタート。どうせ再生出来る環境は私の部屋しか無いのです(笑)。

2, 分解スタート

外観です。Cubicコンサイスのサイズに合うように作られている為コンパクトです。とはいえ四角なので四方に余分なスペースがある、ともいえます。今こういうコンセプトのものを仮に作るとしたら、CDサイズのポータブルCDプレーヤーみたいにレコードサイズのプレーヤーみたいな感じで作るんでしょうか?

ダストカバーを開けるとこうなります。右側にオレンジ色に見えるのがカートリッジ (MM) です。カートは直線的なトーンアームに付けられています。

トーンアームの付いているボックス状のものごと移動することが出来ます。これは糸のようなもので駆動されているのでこれが針が途中までしか動かない原因ではないかと思います。

その糸は何処に続いているのかというと、移動するボックスの左側にあるボックスの中です。よってこのボックスを開けます。

そして開けてみると、責任病巣がいきなり見つかりました!!

何でゴムベルトを使ってるんだよ。

折角ターンテーブルがダイレクトドライブなのに、ここでゴムベルト駆動なんてしていたら、全然意味がありません。ここが真っ先に故障するに決まってるじゃないですか。実際故障してたからこうやってふたを開けたわけですし。

モーターも針も生きているのに針が移動しないなんて理由で捨てられるのは馬鹿馬鹿しいし、これのジャンクが出てきたとしたら、「針が移動しない」 とかコメントされるのが火を見るより明らかです。ベルト駆動するのでしたら、NV-BS30Sの前面パネルの窓のようにコクドベルトで駆動させれば良かったのです。

とりあえず、応急処置としてイソプロパノールを使って綺麗にベルトを拭き、かけ直しました。すると動きはちょっと怪しいですが駆動を伝えるようになり何とか復活です。まあ、いずれ壊れるのは分かっていますので、ビデオデッキの部品を取りに行くついでに新品を注文しようと思います。

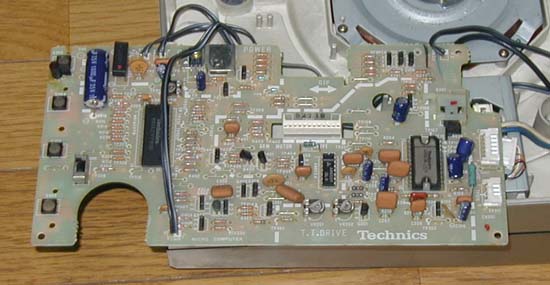

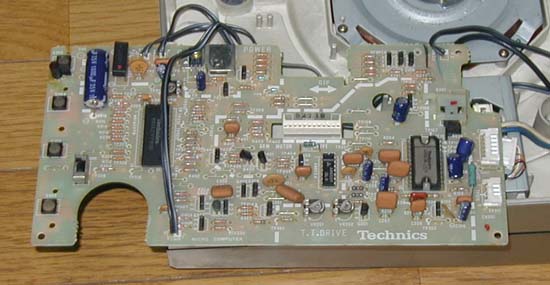

この写真は、インシュレーターと底板を外した状態のものです。底板はプラスチック製ですが、厚さがあり、重量も結構あります。5万円以下の機械とは思えない造りです。やはり、アナログのものは振動を徹底的に押さえ込む必要があるのでしょう。ただ、回路や電源はそれほど凝った感じはなく値段相応といったところでしょうか。

で、レコードのサイズを認識している所を目指します。某スレでの情報によると、

コレがレコードのサイズを認識しているスイッチらしいです。という訳でこのスイッチを目指すことにします。

の前に、折角回路があるわけだし、83年製造だし、どうせ何処かおかしな所でもあるのだろうと思ったので、回路をチェックすることにしました。

で、この写真なのですが、非常に集積度は低いです。抵抗抵抗、コンデンサ、抵抗。といった感じです。そのコンデンサを一つ一つ眺めてみますと……。

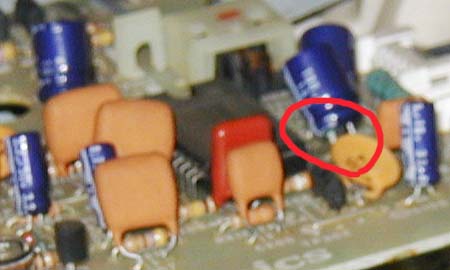

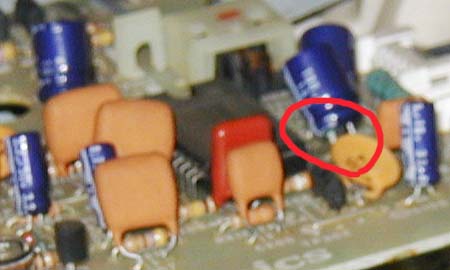

噴いてる。

ちょっと写真では分かりづらいですが、噴いた電解液でコンデンサの足が錆びています。頭を動かしてみると噴いていないコンデンサに比べグラグラです。取れるのは時間の問題。

この時代のコンデンサが噴きやすいかは分かりませんが、流石に20年以上も使われていたのだから持たなかったのでしょう。目視で噴いてると分かったのは2箇所。いずれも100μFのコンデンサでした。これは交換ですね。

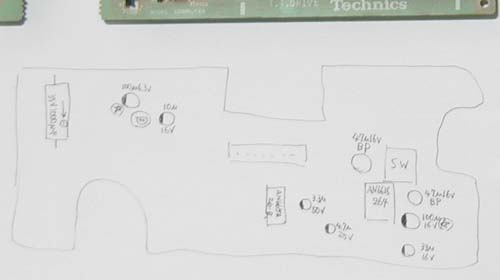

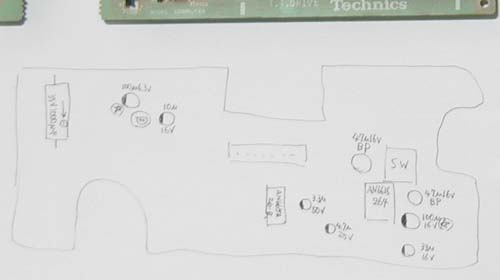

噴いてるコンデンサがあった以上、他のも仮に噴いていなかったとしても容量が抜けていたりする可能性が高いので、図を描いてコンデンサは全てチェックしました。BPとか言うのはバイ・ポラー(両極)の略でしょうか。

33μ/16V、10μ/16Vは手元に有り、4.7μ/25Vは手元に無かったのですが、4.7μ/50Vはあったのでこれで代用。あとは無かったのでベルトを注文するついでに買いに行こうと思います。

そして回路を見た後はスイッチを見ました。この写真の状態では、17cm/45回転と認識されている状態です。テスターで調べてみると、この状態を基準にして、30cm/33回転に切り替えると抵抗が増えました (値は読んでいません) 。て事はスイッチは生きてるの?だったら何故?

接触が悪くなったのかもしれない、という事で何回もガチャガチャやっておきました。これでダメなら磨かないとですね。

という事で今回はここで終わりにしてプレーヤーを元の通りに組み立てて、レコードをセットして聞いてみました。

ソースは上記のと同じです。

きちんと再生されました

なんか、直っちゃったみたいです。

音は、一応きちんと出ていますが、いい音とはいえません。特に高域が巷で言われているほど出ません。

レコードが汚れているのでレコード洗浄する必要はあるかと思いますが、コンデンサの劣化のせいもあるかもしれません (噴いてるし(汗))。

次回は寿命ギリギリになっているベルト&コンデンサ交換といきたいと思います。

第2回へ続く 戻る