RC-X55修理 第2回

2006.3.27

前回、簡単にばらしてみて整備しましたが、今回は内部清掃を兼ねて再びバラすことにします。今度は何処に何本のネジを使ったとかそういうのもメモしながら進んでいきます。

そして、全バラした後、ガワだけになったボディはお風呂で丁寧に洗いました。ラジカセと一緒に入浴です(^^;)。そしてガワを乾かしている間に色々やって行きましょう。

1, カセット部アイドラ

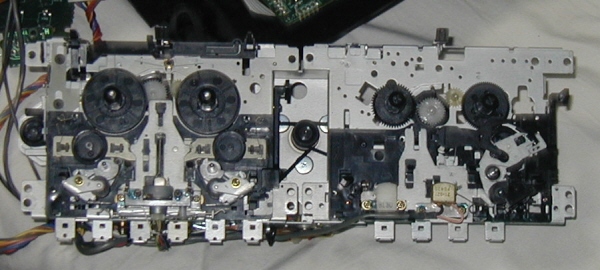

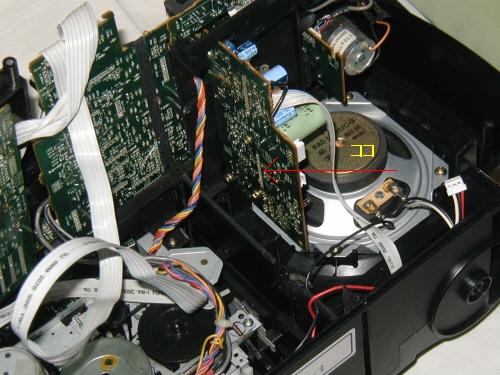

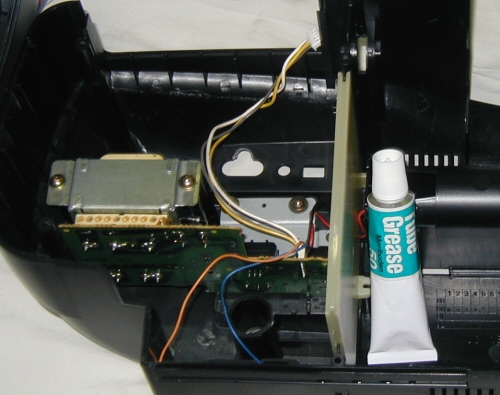

バラし方は前回と同じなのでチャッチャと進んでいきます。まずはこの写真。

フレキやケーブルを多用しているので無理な力を掛けずに断線させないように気をつけます。電源ケーブルがささっていますが、この時にカセット部の動作をチェックしていたからですね。

前回、最後に、カセット部Aが動かなくなりましたが、その原因は……、

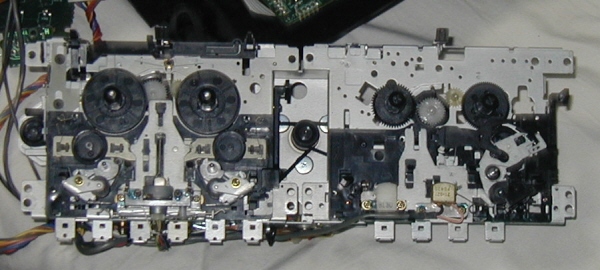

カセット部の拡大写真ですが、カセット部A(左側ね)の左端(の後ろ側)にプーリーが見えますが、ココに掛かっていたゴムベルトが外れていたからでした。コレを直すと操作に反応するになりました。とはいっても前回特定したアイドラ部分のゴムの劣化。コレがある為カセット部Aは不動のままです。

ハイ、アイドラ部分の拡大写真ね。

見事にゴムが劣化しています。片方はゴムが半分位無くなってしまっていて、もう片方もゴムは残っているものの切れてしまっています。

動作を確認したところ、再生ボタンを押すとスイッチが入りヘッドとピンチローラーが上がって来ますが、同時にアイドラがキャプスタンローラーに押し付けられるように移動します。そしてキャプスタンの根元の軸からアイドラに駆動力が伝わり、アイドラからリールに伝わり、リールが回転する、という感じで動きます。

この機体では、回転力を伝えるアイドラのゴムが劣化した為に、キャプスタンからの動力がリールに伝わらず、テープがリールに巻き取られなくなりその結果ピンチローラーにテープが絡まるというトラブルに見舞われたのです。

よく見て欲しいのはカセット部Bはゴム製アイドラが使われていないギヤ駆動である点です(ついでに言うと、再生ボタンを押した時の駆動は機械式。だからなのか少し再生ボタンはカセット部Aに比べると固い)。劣化するゴム部品使っていない為、カセット部Bは快適に回り続けることが出来るのです。カセット部Aは完全な設計ミスかと思います。そう考えると、劣化するゴム部品(特にベルト)を廃した松下バブルデッキを支えるメカ「インテリジェントターボメカ」はすごいと思いますね。

このアイドラのゴム部品、メーカー(ビクター)のSSに注文しようとしたら、部品の供給は終わったとのことでしたので、東急ハンズに行って水道用のパッキンで代用する事にしました。部品を注文しに行き、後は部品待ちです。

2, 磨く

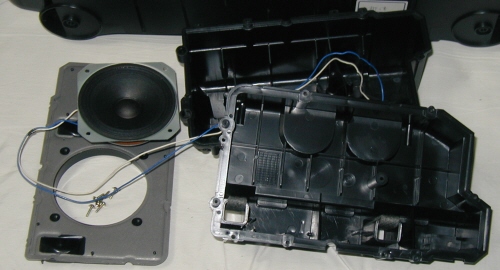

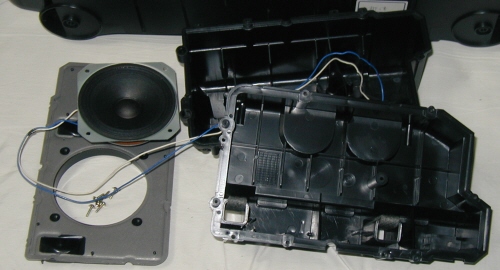

サブウーファーをバラしてみました。低音が豊かに鳴るラジカセは「大抵」サブウーファーを積んでいるからです。そのウーファー、一番最初の写真の一番右側にある箱型の部品がそれですが結構大きく、それで容量を稼いでいます。で、バラしてみると、

思ったよりも綺麗でした。そしてスピーカーは結構小型ですね(笑)。これであの豊かな低音を鳴らしているのだから恐れ入ります。

で、私はウーファーのスピーカーがボックスなしでどのような音を鳴らすのか全く知らなかった為に興味が出てきたので、スピーカー裸の状態で鳴らしてみました。

予想 : そこそこ高音まで鳴るが、箱のお陰で低音のみが外に出る……。

結果 : スピーカーは一生懸命低音のみを鳴らしていました。

勿論裸の状態だったので盛大に振動している割にはたいして聞こえませんでしたけどね。で、スピーカーを裏返してみました。

磁石の大きさはまあまあといったところです。8ΩMAX15Wでした。壊れてもウーファー向きのカーステレオ用等で代用出来そうです。もう少し大きな磁石のを選んでおけばいい音になるかな?因みにスコーカーもサイズは同じで6ΩMAX6Wでした。

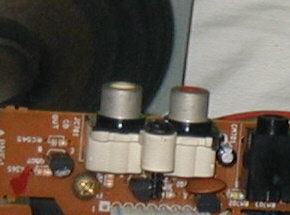

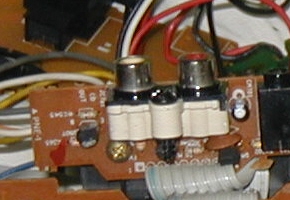

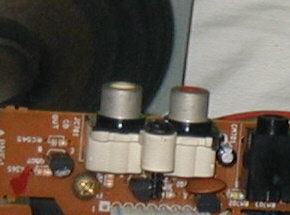

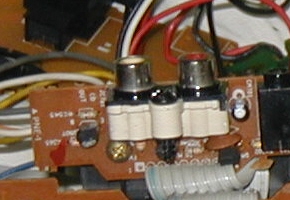

次はアンテナとCD出力端子を磨きます。アンテナは磨く前の写真を撮っていませんでしたが、CD出力端子は撮っておきました。Before-Afterコンテスト!

上がBefore、下がAfterです。綺麗になりました。そしてアンテナ。磨いた後の写真です。最初はくすんだ色をしていたのがこのように綺麗に輝いています。

そして、ガワが乾いたのを見計らって組み立てを始めます。チャッチャと組み立てていきます。

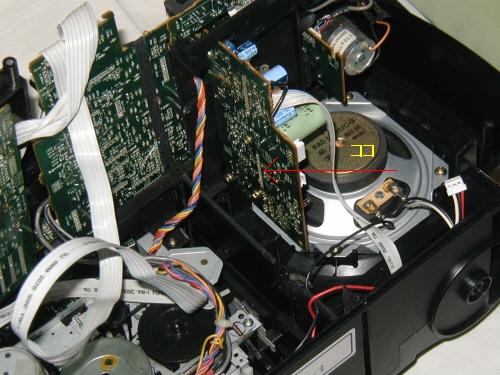

スピーカー、カセット部を取り付けて、その後にチューナー、CD、表示部、メインアンプとつけて行きます。写真で言うと、左からチューナー、CD、表示部、メインアンプですね。メインアンプを付ける時にボリュームも付けましょう。

コレがメイン基盤の拡大写真です。ここから変な匂いがしたので見てみると一部茶色く変色していました。そこからにおってきたようです。周りのコンデンサ等を観察しましたが特に異常は見られなかったのでアルコールを含ませた綿棒で拭いておくに留めました(赤い矢印の先ネ)。でも何処かが異常なんだろうな……と不安に思いましたが。

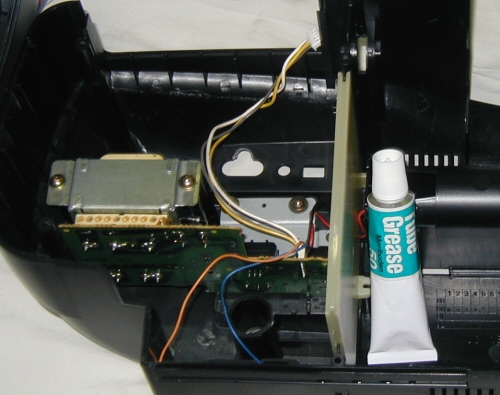

そして後ろ側も組みます。トランス電源と白いプラスチックの仕切り(遮蔽版?)を入れたところです。しかし、この白い仕切り、異常に固いのです。このまま無理に入れると受け側の方が折れたりしそうなので、ITメカのメンテ用に買ったモリブデングリスをレール部分に薄く塗りました。そうすると結構いい感じで仕切りが入りました。でもポイントはあくまでも薄く塗る事ですよ。厚く塗ったりなんかしたら、埃の入りやすいラジカセの事。何年か後に開けて見たらグリスに埃が付いて大変な事になっていた、何て事になり兼ねません。ご注意を。

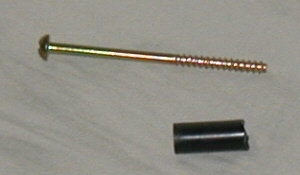

そして前側と後ろ側が組み終わった後に前後合体して完成です。とこの時ビスを止める時に嫌な音がしました。

パキッ

一箇所、ビスが入らないところがあって、そこを諦めて隣のビスに頑張ってもらうことにして無理やり締めた時でした。

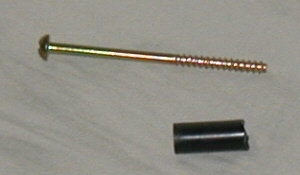

折れてしまいました

この通り……。良く確認すべきでした。その入らない所というのは、チューナー基盤を止めている所で、チューナー基盤を普通のビスで止めてからラジカセ本体の前後合体をさせたのですが、チューナー基盤は一箇所だけ、前後合体させる時に一緒に長いビスで止める所があったんです。その為、前後合せたところで長いビスが入らないかつ、微妙に隙間が開くのは当たり前。こんな簡単な事にも気付かずに大事なラジカセを破損させてしまいました……。

第一回に書いた様に、くれぐれも無理な力をかけないように修理しましょう。

場所はココです。赤丸で○付けた部分です。

そして組み立ても終わりかと思いきや……。

やっぱり余った……orz

結局分かったのは3本だけでした。やっぱりメモを取るのは大切ですね……。

次回はまだ直っていないカセット部分のアイドラの修理です。部品が届いたら取り掛かろうと思います。

第3回に進む 第1回に戻る 戻る