RC-X55修理 第1回

2006.3.12

1, はじめに

ラジカセ。思い出してみれば、何かいつも自分の隣にあったオーディオ機器だったと思います。気軽に持ち運べ、そしてその場で音楽を提供してくれる、そんな存在であったように思えます。

しかし、いつしかそのような事を忘れてしまい、気付いた時にはラジカセが自分の隣から無くなっていました。いつでも新しいものは手に入れられる、そしていいオーディオがあるからもうラジカセは要らない……。そんな思いがあったのでしょう。その事に気付いたのは、バブルデッキの修理を始めてからでした。

バブルデッキの情報を集めているうちにバブルラジカセの情報も入り、そうしているうちに、何であのラジカセを捨ててしまったのだろう、とそう思うようになりました。そのラジカセは品番も分からない、バブルラジカセよりも遥か昔のラジカセではありましたが。

単品コンポだけがオーディオではない。いつも自分の隣にあったラジカセ……。そういったものを復活させたいという思いが日々強まっていき、それならばと言う事でバブルラジカセを手に入れようと思いました。狙いはPanasonicのRX-DTの9番台または8番台。しかし、Hard Offヘ行ったもののPSE法関連のお陰で2月頃からいいものは無く、あるのは500円でも高いと思うようなものばかり。

その中で、Sonyのソナホークというものが先日見つかりましたが、中級~下位機種だったのと、Sonyは補修部品が無いとの情報を掴んでいたので見送りました。

しかし、諦めるわけには行かず、3月12日、再びHard Offへ。行ってびっくりしました。

2月にはまだ沢山あったごみの様なデッキやラジカセ、アンプ等も殆どなくなっていたのです(の割にはTEACの3ヘッドカセットデッキが残ってたりもしたけど……)。その中に、バブルラジカセらしきラジカセがあったのです。このラジカセを救う事が今まで捨てたラジカセに対する供養になるのかな、と思いゲットしたのが、この一台でした。ジャンク1,050円、即ゲットです。

2, 紹介

ゲットした機種はVictor製RC-X55という機種で、グレード的には中位位でしょうか?製造年は1990年位らしいです(あとでばらした時に発見)。因みにバブルラジカセの最高位機種では、

1, グラフィックイコライザ標準搭載

2, ドルビーNR Bは勿論C搭載機種もある

3, 2Wayなんて当たり前!3Wayスピーカーシステム搭載機種有

4, 録音レベル調整可能

なんていう今現在売られているミニコンポ真っ青の、変態としか思えないような装備を持っていました。

私が買ってきたRC-X55は……。まず、写真から。デカカワイイです(笑)。

先に示した装備、について検証してみましょう。

1, グラフィックイコライザ。

トーンコントロールの他にG-HORNなるものが付いてますね。実質2バンドグライコと言ったところでしょうか?

そう言えば昔、中学時代ですが、部(吹奏楽)所有の巨大ラジカセがありました。それにはドデカゾーンとかいう名前が付いていて、それを上げれば低音レベルが上がるといった感じでした。G-HORNはそれに相当するようなものです。

2, 3, はありませんでした。特に3, は見た目どおり左右一対のスピーカーに見えます。また、4, も無し。

しかし、ここがバブルラジカセといったところは随所に見られました。

ぼやけていますが、ラジカセのメインの所、チューナーです。コレが充実していなければラジカセを語れません!AM、FMは勿論、TVは1~12chまで対応。ばっちりです。大相撲中継をTVの音声で楽しめます(笑)。

そしてラジカセのもう一つのメイン。ラジカセという位だから、ラジオとカセットですよ。MDラジカセ?知りません(笑)。しかし、バブルラジカセはそれだけではいけません。カセットはWカセットで無ければいけませんね、ホント。

上段が左側のAデッキ、下段が右側のBデッキ。埃っぽいけど埃さえ取れば、バブルコンポに負けないパフォーマンスを見せてくれる筈…………????

しかし、Aデッキのピンチローラーにテープが!

ひどい絡まり方です、テープを引っ張ってもビクともしません。前オーナーは、ピンチローラーにテープが絡まったのを見て、えーい、もうMD(またはHDD系)でいいや!って感じでこのラジカセを捨ててMDラジカセか何かに乗り換えたのでしょう。

とりあえずテストする事にします。

1, チューナー部→正常に受信

2, CD部→問題なく再生

3, テープ部B→問題なく再生

4, その他→ボリュームにガリが入る。ボボボボッと結構すごい音。

ってなわけで異常個所はテープ部Aとボリュームだけということになりました。うーん勿体無い。

音質は、やはり、ラジカセ離れしていて柔らかくていい音です。G-HORNはやはり、昔、部で使ってたラジカセのドデカゾーンに相当するもので低域をコントロールするものでした。これを下げると、今のラジカセのような音になり、上げるとバブル期に流行った重低音を鳴らしてくれます。TONEは、上げると高音がシャリシャリ出てきますが、ちょっと控えめなセッティングかなと思いました。

最後にCD部の写真を入れて紹介しておきましょう。まあ単品コンポに慣れてしまったらちゃちい感じに見えますが……見た目に因らず結構能力を持ってるようです。周りは汚いですがレンズは綺麗ですね。更に今では殆ど絶滅種の8cmCDの表記が見られるのが特徴です。

3, カセット部を目指して

ジャンクで1050円で入手、ときたら当然バラす。絡まったテープを取り除く為、カセット部を目指します。ここで私は重大なミスを犯していました。それが何かは、最後に書きます。

因みにこの修理の目的は、ビデオデッキ等と同様完全動作ですが、最悪テープ部Aは死んだままでもOkとしています。録音はPioneer T-1100Sでやればいいというか、このラジカセで録音する予定はないので……。しかし、「はじめに」で書いた様に、「自分のすぐ隣で音楽を鳴らしてくれた、それがラジカセ」という事なのでいつでも何処でも使える携帯性というのを重視し、可能な限り直して行きます。

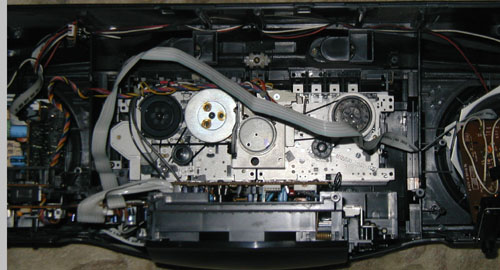

後ろ側を外してみました。これがその写真。うーん、埃まみれ。何処のバブルラジカセ修理サイト行っても、ラジカセは汚いですが、このラジカセも例外では無かったようです。それも無理ありません。ラジカセって結構埃まみれの環境の中に放置されていますからね。

向きを変えてもう一枚。

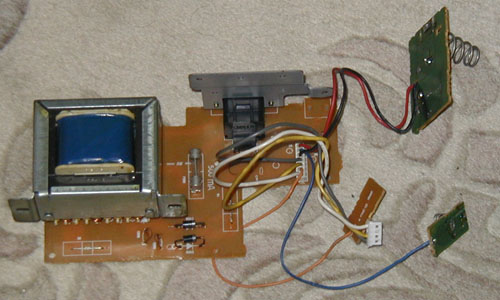

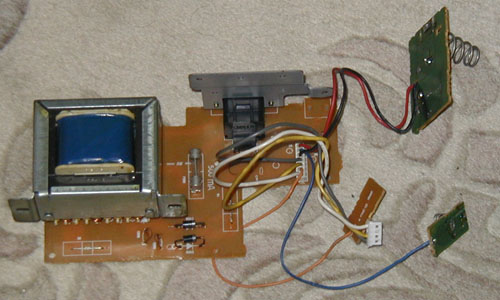

これは電源を外した後の写真です。仕切り板も取れてしまいました。まあ後で付け直せばいいだけですが。そして電源はこちら。

ずっしりと重たい電源です。確かにこのラジカセ、持ってみると電源側に傾きます。こういったしっかりした電源が高出力、高音質を支えているんですね。

ばらすときに注意しなければならないのは、無理な力は絶対に掛けないという事です。バブルデッキは、金属のメカに色々くっついてたり、プラスチック部分でも補強が入ってたりするので多少無理やりやってもうまく行く事ありますがラジカセの場合は殆どプラスチックです。しかも年数経ってますのでプラスチックの柔軟性が損なわれている場合があります。一度折れたり割れたりしたらそこで終わりです。だから慎重に作業しないといけません。

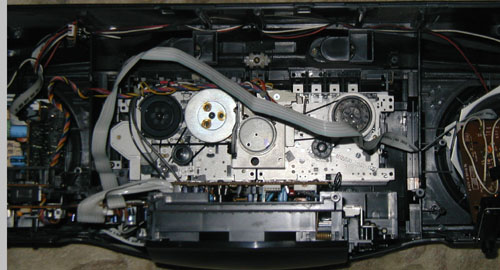

バラス過程で出てきた部品、これ何ですかね……、と思ったら、これ、サブウーハーシステム。つまり、G-HORNの正体です。この形、適当に作られているように見えますが、きっと筐体とのバランス、そして低音のヌケ等考えに考えられて作られたものなんですね。そして、このサブウーハーを抜いたら、目的のカセット部が出てきました。

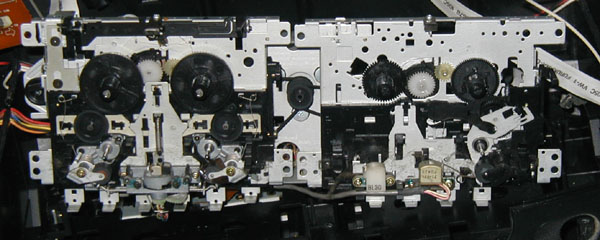

ごく普通っぽいメカに見えます。ゴムベルト駆動です。ゴムが伸びてなければいいけど……。

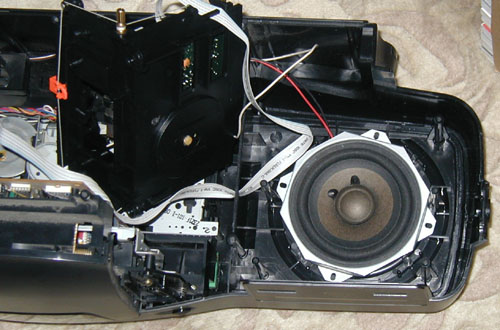

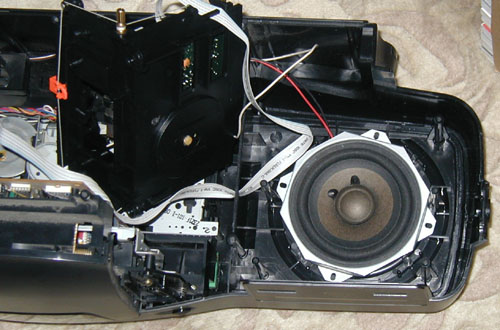

そしてここでカセット部からは離れて、左右スピーカーを掃除しました。このスピーカー、全音域を出すように見えますが、中音~高音を出すスピーカーですね。低音は先に示したサブウーハーから出てきます。まるでクリエイティブ社の2.1chスピーカーのようです。

結構綺麗になりました。因みに上に乗っかってるのはチューナー部分です。フレキを外さずにやったのでこの位置に置くのが限界でした。

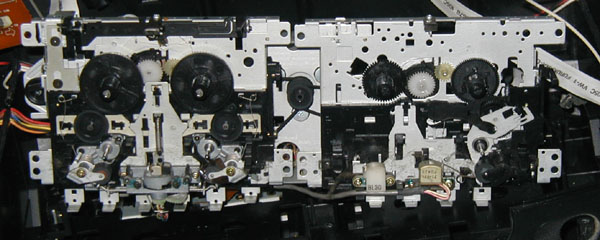

そしてカセット部のねじを外し、起こします。

テープ部Aのリール部分に繋がっている、アイドラ?の表面のゴムが落ちてしまっています。これがテープが絡まった原因か?ピンチローラーはまわるのにリールは回らずテープが飛び出しそのまま絡まるといった感じだったのだろうか?まあとにかく、ピンチローラーの部分をUPしましょう。

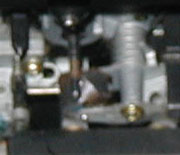

豪快にテープが絡まってます。コレを、ピンチローラーを外してテープを取り除きました。そしてローラーをイソプロパノールをしみ込ませた綿棒で丁寧に拭いておきました。さらに逆側のピンチローラーと、テープ部Bのピンチローラーも拭いておきました。その他にもたっぷり埃が付いていたので落とせるだけ落としておきました。

ピンチローラーの減りだけから判断すると、テープ部BとAのリバース側は殆ど使われていなかったんでしょうか?それとも一回修理に出して交換でもしたのだろうか……?

とりあえずピンチローラーを元に戻してカセット部の修理はとりあえず終わりです。

4, 組んだが……

後は元通りに組むだけですが、そのときに重大なミスに気付きました。

そう。バラす過程の記録をとっていなかった事です。その為、どのビスが何処に入るとか細かいところまで分からなくなってしまいました。こんなミスはしてはいけないのに……。早く助けてあげたい気持ちが焦りを生み、大事な事を忘れてしまいました。

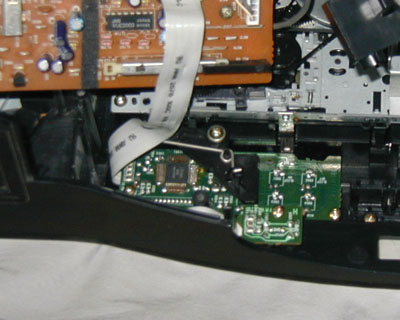

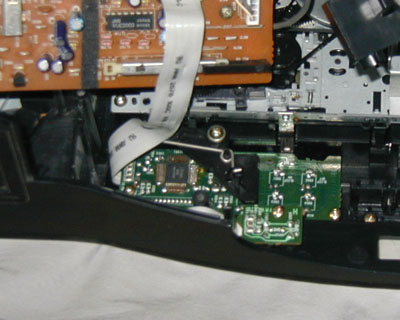

この部分、どうやって組んでいたか10分程悩んでいました。

緑の基盤の上に乗ってるバネ付きのプラスチックのパーツが録音ボタンに反応して動き、茶色い基盤の上にあるRECスイッチについている黒いパーツを引っ張りRECスイッチを入れる、といった構造です。もし、茶色い基盤に「RECスイッチ」という記述が無かったとしたらこれらの一連のパーツが何であったのか全く分からないままでした。

あと、このラジカセを組みなおしたらなんと、ネジが10本程余った!!

こういった事にならないよう、きちんとメモを取るなり写真を撮るなりして記録を残しておかなければなりません。

そして組んだ後にテスト。チューナー、CD、テープBはOk。テープA、リバーススイッチ入れても動かず、再生ボタンを押しても動かず。どこかでボタンの噛み合わせとかを間違えたようです。まあもっとも、筐体は雑巾で拭いただけですし、ネジは10本余ってますし。次回は再びばらして、筐体の水洗いから徹底的にやっていこうと思います。

第2回に進む 戻る