NV-SB1000W修理 第4回〜Kメカ位相合わせ

2008.12.9

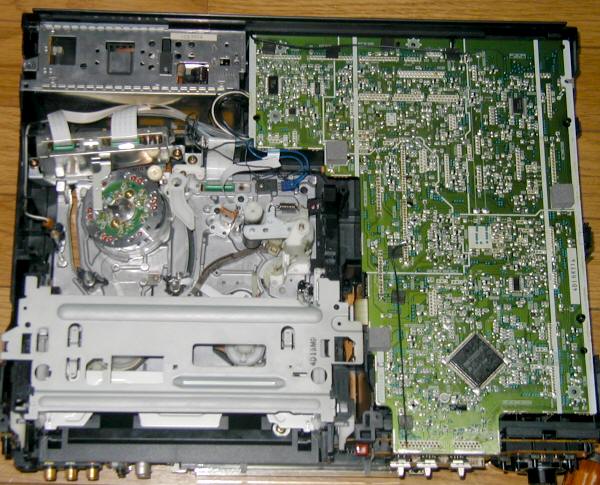

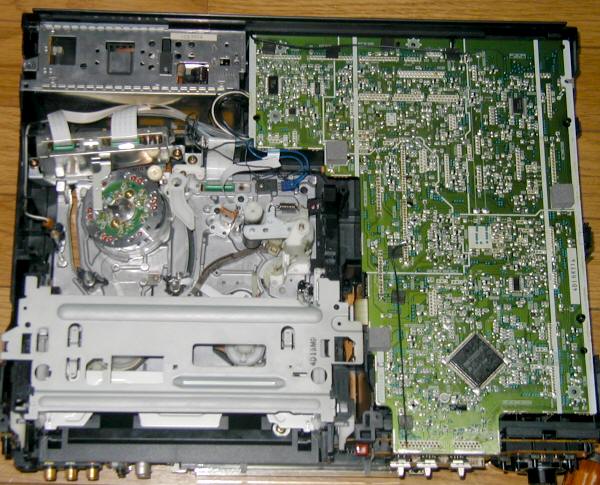

前回最後に、メイン基盤をシャーシに戻そうとした時に、Kメカの下に付いている基盤とメイン基盤を繋ぐフレキがなんと抜けてしまいました。しかもこの基盤、Kメカの下に付いてる為、この基盤をシャーシから外さない限り、フレキを挿す事は不可能です。その為、メカをシャーシから分離しなければなりません。

この時、こういった理由でメカをシャーシから分離する時には、

カセコンを開放しない状態でメカを分離する

という事に注意しなければなりません。なぜなら、カセコンを開放してしまうと、カセコンの位相合せのやり直しです。

それが分からないと、最悪今回の私の様に位相あわせを1からやらなければなりません。

しかし、Kメカの位相合せに関しては、本体に位相合せ図が載っているせいか、解説しているHPが無く苦労しました。その為位相合せ図だけからでは分からない点等も含めて解説していきます。

1, Kメカ位相合せ-その1

それでは始めてみます。

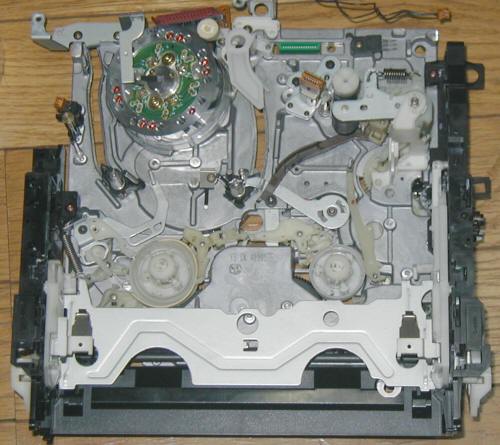

Gメカの場合はハーフローディング状態で位相合わせをしましたが、Kメカは常時フルローディングで、ハーフローディングはありません。この位相合わせは、カセットダウン状態でやりますが、この状態は、カセットが挿入され、アンローディング状態であります。つまり実際に動いている時はこの位置で止まることはありません。動いているのを見れば分かりますが、この位置は一瞬で通過します。まさに位相合わせのための位置ですね。

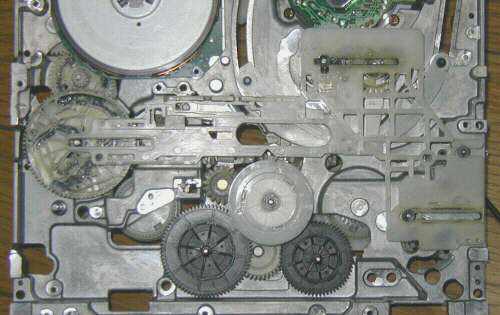

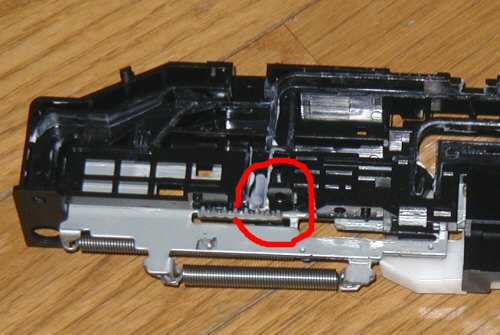

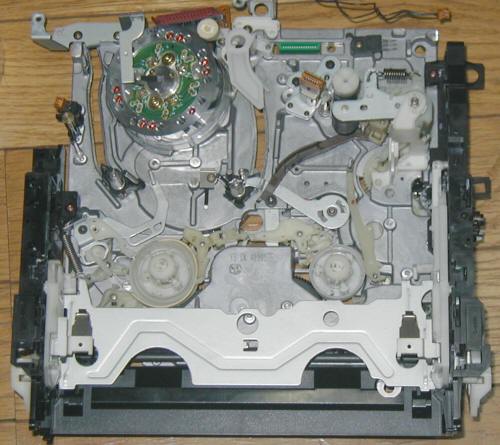

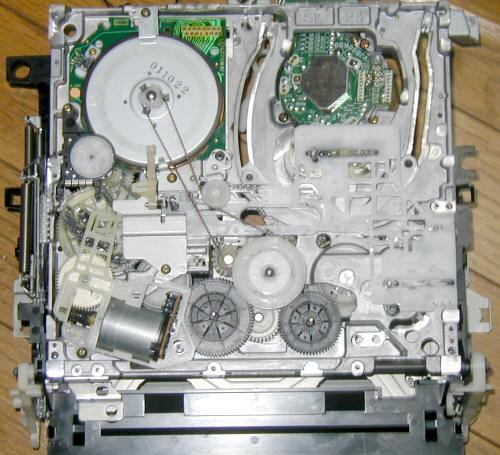

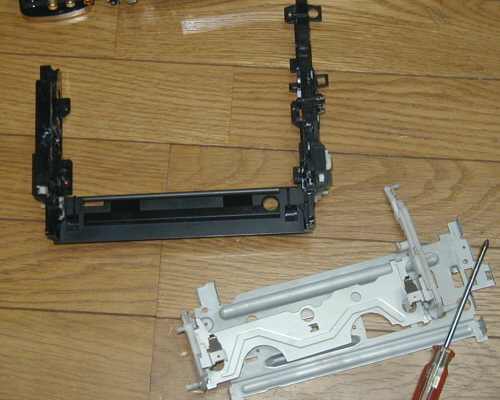

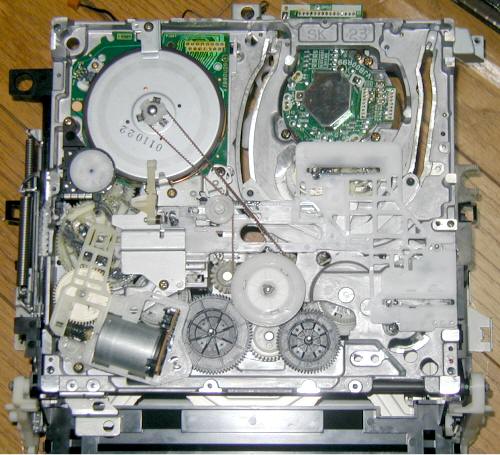

底の基盤を外した状態です。アルミダイキャストシャーシ+コクドベルト駆動でなかなか頑丈なメカです。但し、ほぼメカの中央に居座っているプラスチックの部品、メインレバーといいますが、これが弱点の一つのようです。

これもダイキャストで出来ていたらきっと……、って思います。

とりあえずここまで外します。更にメインカムも外した状態からスタートです。場合によっては左上のモーターと基盤も外してもいいでしょう。

ローディングポストはこの写真のように左右のギヤの穴が合うように合わせますが、その状態だとローディングポストが少し上がっていますのでおろしておきます。

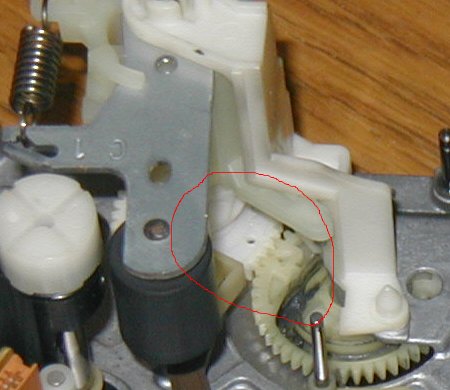

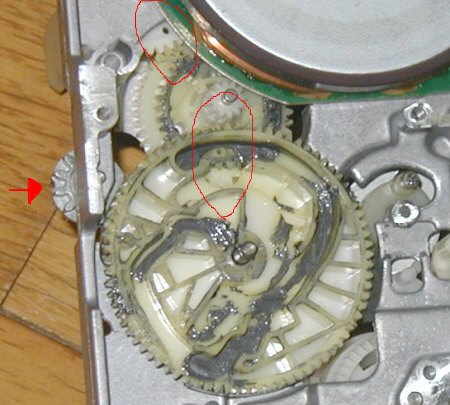

位相合せ図を思い出してください。TOP VIEWと書いてあるのはここの事です。サブカムギヤとピンチアームを動かすギヤを合せます。このように両方の穴が合うように合せます。

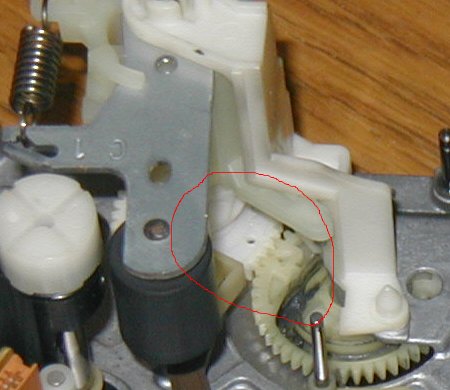

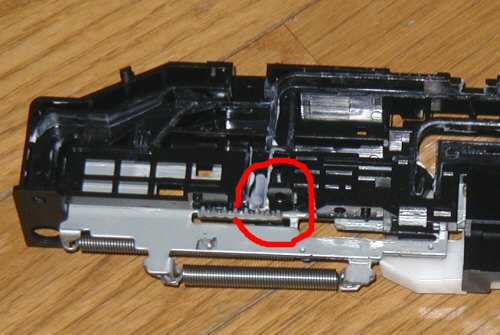

メインカムギヤを入れます。このギヤにはサブカムギヤと位相を合せるための窓が付いています。この写真の赤丸のように合せます。メインカムギヤの窓に対してサブカムギヤの穴がX軸方向の真ん中に来るように合せます。これで、一番上の赤丸のピンチアームのギヤとサブカムギヤの穴、そしてメインカムギヤとサブカムギヤの穴が合いました。

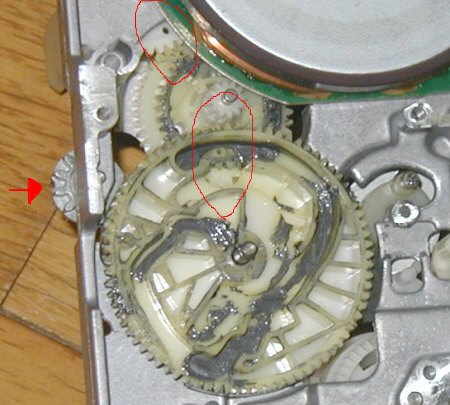

更に赤矢印の様に、ラックギヤの切り欠き位置が外を向くように合わせておきます。

メインレバーを入れますが、実は簡単には入ってくれません。っていうか無理やり入れると動きませんっ。

ローディングアームが表から見てこの位置になっている事を確認してからメインレバーを入れます。しかも左のローディングアームにはバネが付いていて、きちんと押さえていないとすぐに動いてしまいます。

更にメインレバーを入れるときにはワッシャーを飛ばさないように上から押さえながら取り付けるといいでしょう。

そして後は位相図通りにモードスイッチを入れ、ギヤ、ローディングモーター、ブレーキアーム、ベルトを付け、基盤を組み付ければ終了です。あとはカセコンを入れれば完成……

の筈でした。

※ 因みにこの時点で一箇所間違えていますが、それは一番最後に紹介します。

2, パッチ当て等

カセコンを組み付ける為にメカをシャーシに取り付けようとした時の事です。

ガコン! ←メカをシャーシに落とした時の音

バキッ! ←その時に基盤が割れた音

( /д\)

割れた部分はここでした。上で言った、メイン基盤と繋ぐフレキの挿入部の傍、テープ検知センサーもあります。ここが割れてしまったのでは、テープを検知できなくなってしまいますorz。

裏から見るとこの通り、完全にパターンが切れてしまいました。コレではフレキからの信号も来ませんし、テープも検知できません。

一応メーカーにこの基盤の在庫が無いかどうか、確認しましたがありませんでした。ってことは、パッチを当てて直さねばなりません。

後で瞬間接着剤で直しますが、とりあえず今はガムテープで応急処置をすることにします。

パッチを当てるためのリード線を買いに行くのが面倒だったので、断線でジャンクになったこれらのものから拝借することにしました。

取り出しポイントを探し、このようにパッチを当てました。リード線1本と、後は、短いところはコンデンサの足を使いました。合計2箇所。

因みに後で、この配線の引き方だと不都合があったので、リード線は位置を変えました(取り出しポイントは同じ)。

それからこの基盤をセットし、シャーシに組み付け、カセコンを入れたのですが、失敗しました。

何回やっても駄目だったので、原因はメインレバーが壊れた事やモードスイッチの不良かな、と思い、予めKメカキットを買っておいたので交換することにしました。

因みに中身は

| No | 名称 | 品名 | 品番 | 数量 |

|---|

| 1 | CLEANER ARM UNIT | クリーナーアーム ユニット | VXL2440 | 1 |

| 2 | PINCH ARM UNIT | ピンチアーム ユニット | VXL2246 | 1 |

| 3 | MODE SELECT SWITCH | モードセレクト SW | VSS0365 | 1 |

| 4 | LOADING MOTOR COUPLING | ローディングモーターカップリング | VDP1434 | 1 |

| 5 | MAIN LEVER UNIT | メインレバーユニット | VXL2307 | 1 |

| 6 | WASHER | ワッシャー | VMX2208 | 2 |

です。

キットになってるって事はこれらの部品が弱点だ、って事ですもんねっ。ただ、折角キットにするんだったらブレーキも入れて欲しかったなぁと思います。

メインレバーの新旧比較。色が全然違います。

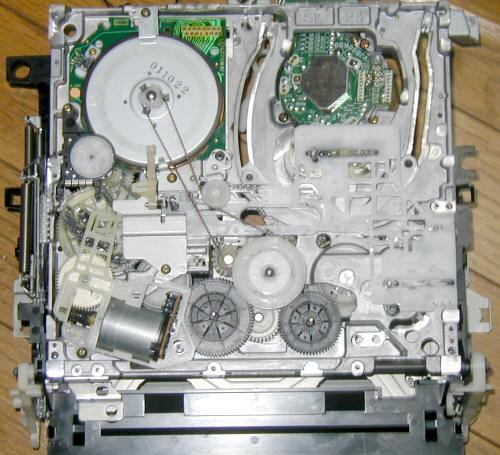

メインレバーを再セット。新しいので綺麗です。

モードスイッチも交換です。新しい方は端子が綺麗です。

古いほうも後で磨いたら綺麗になりましたが、中はどうやって掃除するのでしょう?たしか分解清掃してうpしていた人が居た気がしますが……。

3, Kメカ位相合せ-その2

でもやっぱり駄目でした。2chの某スレで聞いてみると私のカセコンの組み付け方が間違っていたようです。

教えてもらった後に位相合せ図を見てみると、「ああ、こういう事だったのか」と思います。

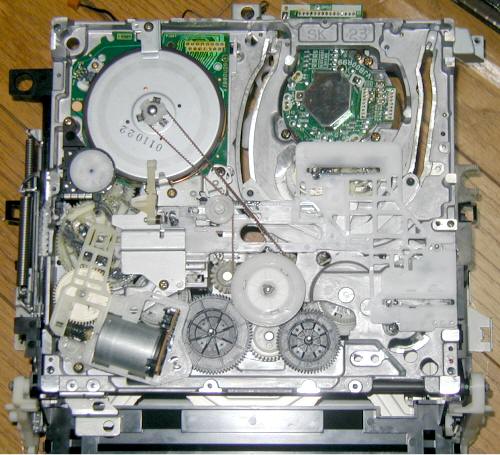

この作業をする時、基盤を外した状態でやりますが、更にローディングモーターは抜いて置くと楽に出来ます。

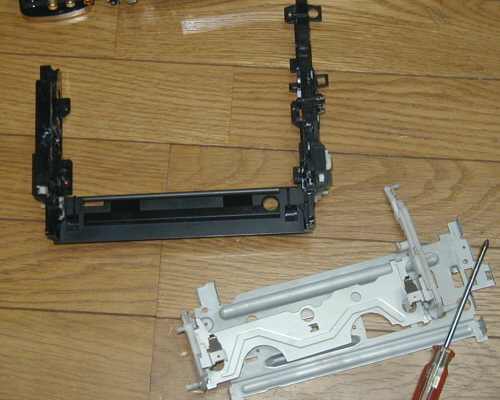

まずカセコンをここまでばらします。トップカバーとカセットホルダーを外します。

そしてこの写真のように、メインシャフトを挿入状態に持って行き、鋸状のギヤの山の1山目が上の窓から見える状態にします(この写真では下から撮っていますが、このあと、上から覗いて確認してください)。

ラックギヤの位置を再確認します。切り欠きが外を向いた状態です。上から見るとこうなります。

この状態でカセコンをセットして4箇所ビス止めしてしまいます。

それからメインカムに動力を伝えるギヤを手で回し、イジェクト状態にしてからホルダーを取り付けます。

写真は取り付けた状態です。

そして、トップカバーを付けてからひっくり返し、モーターと基盤を取り付けます。

(パッチのリード線の位置が変わっています。最終的にはこうなりました。)

そしてメカをシャーシに組み付けて終了です。

そして再生テスト。ようやく、VEP03B59のコンデンサ交換の効果があったか確認できます。上がTBC-ON、下がOFF。ちょっと分かり辛いですが、TBC-ONだとやっぱり暗い。TBC-OFFだと画面が歪んだりする。そしてどちらでも黒いブツブツが入っている。

要は、変わっていない

VEP03B59では無かったようです。でも、アレだけコンデンサが噴いていたんだから、何かが変わったんでしょうね。

この後、早送りや巻戻しをしようとするとメカが重くて止まってしまう。

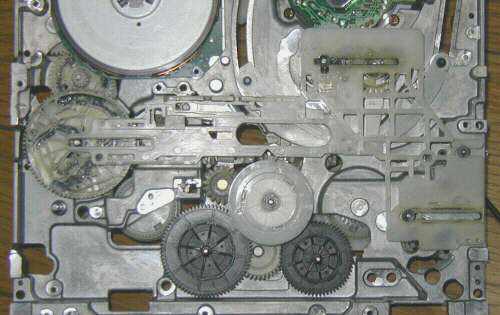

再生はするんだからギヤの位相は間違っていない。裏を返してみると、ベルトが横を向いたりしている。でもKメカが裸の状態で載ってる画像はネット上でなかなか見つけられない。

ようやく見つけた数少ないKメカの写真を頼りに見てみると、

あ、おかしい!

そう、上が間違いで、下が掛け直した正しいベルトの掛け方です。

4, 映像基盤は??

色々分からない事だらけだったのでスレの方に色々聞いていたら、映像基盤は、SB1000Wのカタログに載ってるLSIの沢山乗っているアレですよ。

と教えてもらえました。確かにそのカタログ(VHS博物館様のサイト)を見てみると、ありました。

これってもしかして、あの表面実装コンデンサが沢山載ってるアレ?と思い、メイン基盤を見てみると、

Y/C PACK

と書いてありました。やっぱりそうでした。Y/C PACKはGメカ機では表面実装コンデンサがいちいち噴いていたヤツです。それだけに、この基盤にも何かありそうです。

この基盤の品番はVEP03B08です。次回はこれのコンデンサ交換です。

※ 2chのスレの方にこの場を借りてお礼を申し上げます。アドバイスが無かったらめげるところでした。

第3回に戻る 第5回に進む戻る