Windows XP再セットアップ 第2回前半

2006.5.29

Windowsのインストーラーはフォーマット機能を持っているので、この買って来たHDDをいきなりPCに繋いでWindowsをインストールしてもいいのですが、インストール前に一手間掛けて下拵えしておけばWindowsをインストール後運用する時に楽になりますので、下拵えをしておきます。

1, 管理ツール

まずは、新しいHDDをHDDとして使えるようにしなければなりません。まあ、HDDの運用には色々な方法がありますが、私の場合は、

C:\ OS

D:\ ソフト

E:\ データ

と使い分けています。と言うのは、C:\をOS単独にする事でソフトを入れた際にデータが必要以上に重くなったりしない(実際にはソフト本体をD:\に入れてもかなりの部分がC:\に入る事は承知していなければならない。特にMs-Office系)ので、OS自体を安定して運用できると言う利点があるからです。

そして、ソフト、データもそれぞれ単独にし、管理しやすくしています。

しかし、昔のようにHDDの容量が少なく、必然的に複数台(この場合は3台)揃えなければ目的を達成出来なかった時代とは違い、今は1台手に入れれば充分な容量を得られます。言い方を変えれば、1台のHDDを3台のHDDとして使える、という事です。

前回にもちょっと書きましたが、パーティションを切るという事です。昔でしたら、MS-DOSのシステムディスク(この場合はWindows98の起動ディスク、と言った方がいいかも知れないです)を入れて起動し、「A:\FDISK」とコマンドを入れてやりましたが、まあ今でもその方法は使えますが、80GBのHDDの場合、容量の壁に当たるので、FDISKでは基本パーティション作成くらいしか出来ないでしょう。

てなわけで使うのは、Windows XPに標準搭載された管理ツール。これは、動いているPCがあればOkです。OSはXPであればHome Editionでもかまいません。実際この作業は姉から借りたPC、OSはHome Editionで行っています。前回の最後の写真の状態で、って事ですね(笑)。

「スタート→管理ツール→コンピュータの管理」と行きます。このPCの場合は管理ツールがプログラムの中に在ります(理由はそのうち書きます)が、ない場合は「スタート→コントロールパネル→管理ツール」で行けます。

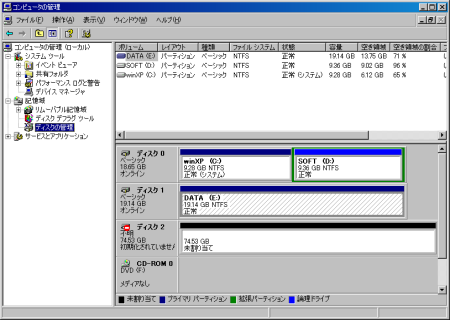

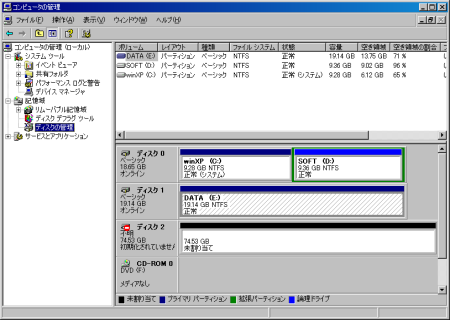

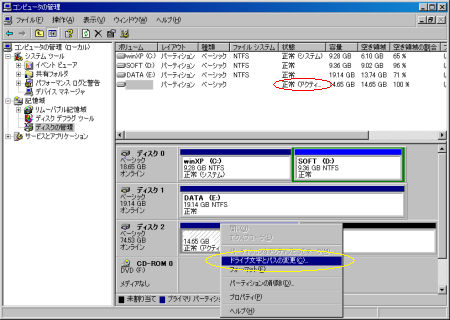

これが管理ツールのWindowです。今回使うのは、「システムツール」「記憶域」「サービスとアプリケーション」の3つのカテゴリの中の「記憶域」です。

記憶域の中の「ディスク管理」を使います。このようにそれぞれのディスクが見え、どのように使用されているかが分かります。今回接続したHDDはこの写真の右下側に見えている、「ディスク2」です。状態は「不明」、領域も未割り当てとなっています。このままでは使えませんし、右上側を見てもらえば分かりますが、未割り当ての為にボリュームとして認識されていません。

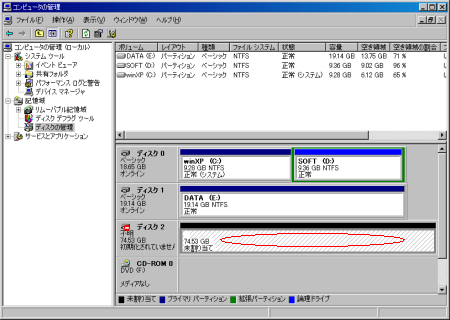

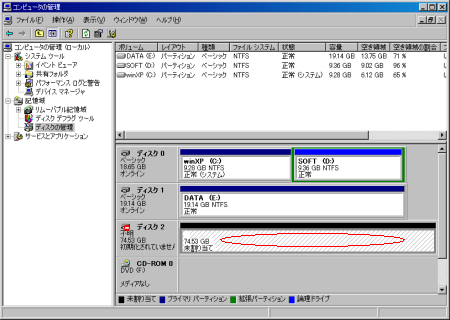

まずは割り当ててやらなければなりませんので、このようにディスク2を示している図、赤丸で囲んだ辺りをクリックして選択してあげます。

そして選択状態になったのを確認して、新しいパーティションを作りましょうね、って感じで右クリック。

?

赤で囲った通り、黒文字が出ていないため選べません。さあ困った。やっぱりFDISKしかないのか?

2, コマンドプロンプトを使う

そーんな時こそ魔……、じゃなくて、コマンドプロンプトという強力な味方がいます。Windows9x系にはMS-DOSプロンプトというのが在りました。これはWindows9x系はMS-DOS系のOSであり、非常に互換性が高かったので、Windows上でMS-DOSプロンプトを起動してMS-DOSアプリケーションを使うという技があったのです。それでもダメだったらMS-DOSモードで再起動(MEでは不可)をして、生DOS(MS-DOS7.0相当)状態にする事も出来ました。

一方Windows XPはMS-DOS系ではなく、Windows NT系のOSである為、MS-DOSとの互換性は9x系に比べれば遥かに低いですが、コマンドプロンプトはMS-DOSのエミュレータとして動きます。また、Windows上では見ることが出来ない情報を見たりも出来るので、

困った時にはコマンドプロンプト

といった感じで少しずつ慣れていくといいと思います。

コマンドプロンプトの起動の仕方は通常、「スタート→プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト」です。

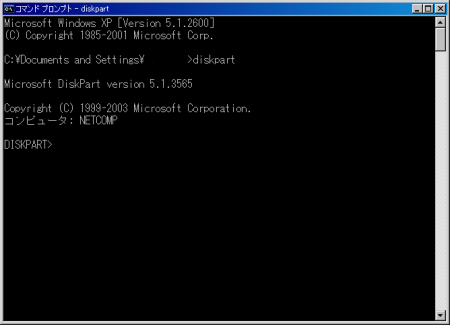

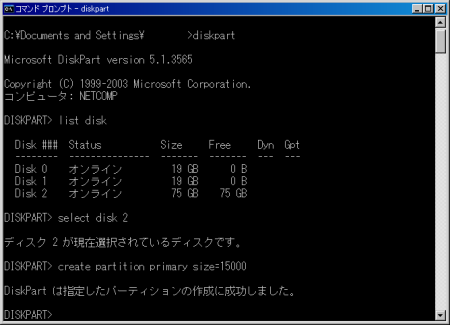

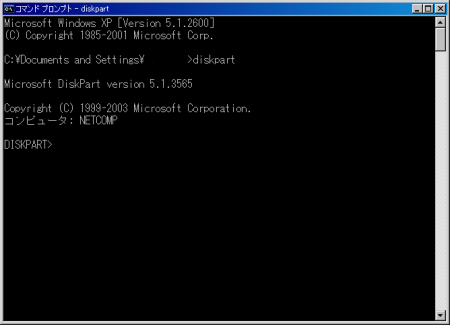

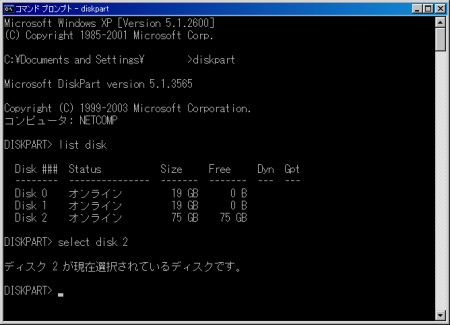

この画面はコマンドプロンプトを起動後、「diskpart」とコマンドを打ち込んでEnterを押した後のもので、DiskPartが起動されています。

このようにコマンドプロンプト内では、Windows内での操作とは違い、MS-DOSと同様、コマンドを打ち込んで操作しなければいけません。もし、コマンドプロンプトが全画面表示されていたら初心者はビックリするかも知れません。

で、この、「diskpart」というコマンドは、パーティションを切るコマンドです。FDISKと同じ役割ですが、言葉が違います。MS-DOSとの互換性の低さはこういう所にも出ているのです。

DISKPARTが起動されましたので、画面では「DISKPART>」と出て入力を待っている状態です。

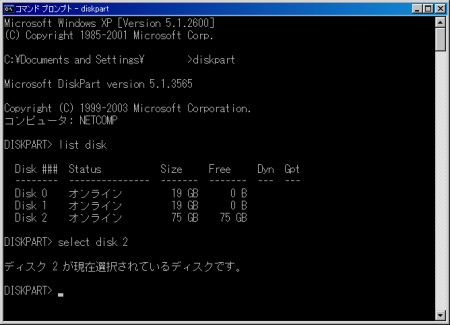

「list disk」とコマンドを入れEnterを押してあげます。注意するのは「list」と「disk」の間をスペースで区切る事です。すると、ディスクの状態が出てきます。

出てきましたね、今回使うドライブは「Disk2」である事が分かりました。75GBです。80GBを買ったのに、容量が5GB減っているではないか?と思うかもしれませんが、これはドライブ容量の計算の仕方が違うからです。1000MB=1GBと計算するか、1024MB=1GBと計算するか、による違いです。

ディスクが分かったので、そのディスクを選択します。「select disk 2」と入力してEnterを押します。この場合も「select」と「disk」の間、そして「disk」と「2」の間はスペースで区切ります。

すると、「ディスク 2 が現在選択されているディスクです」とメッセージが出ます。

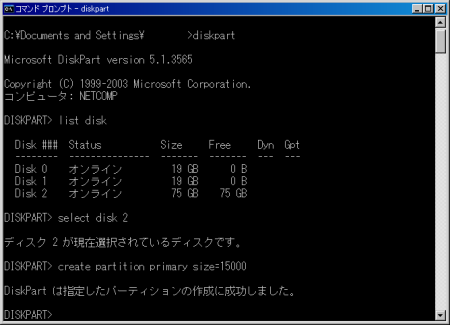

そのメッセージを確認したらいよいよ、領域の確保です。コマンドの書式は「create partition primary [size=n] [offset=n] [ID=byte | GUID] [noerr]です。私の場合は、

create partition primary size=15000

と入力しました。プライマリパーティションを15000MB作成しますよ、というコマンドです。OSはプライマリパーティションにしか入れられないので作る必要があります。コマンドの説明をしておくと、

[size=n] : まんまパーティションのサイズ。当然パーティションサイズ≦ディスクサイズとなります。単位はMB←重要

[offset=n] : これの指定がなければパーティションはディスクの開き領域の最初から作られます。つまりディスクの最初から何MB分ずらしたところから始めるか、といった感じです。

[ID=byte | GUID] : 相手先ブランド供給 (OEM) 専用です。知らずに使うとぶっ壊れるらしいです。よって使用不可。

[noerr] : エラーが発生しても、エラーが発生しなかったかのように DiskPart がコマンドの処理を続けることを指定します。

って内容です。改めて私の入力したコマンドで説明しますと、

[size=15000] : およそ15GB欲しかったのでこの数字を指定。

[offset] : ディスクの最初から領域が欲しかったので指定なし。

[ID=byte | GUID] : 当然指定なし。

[noerr] : エラーが発生したら当然止まって欲しいので指定なし。

という訳です。

無事にプライマリパーティションが作成されました。

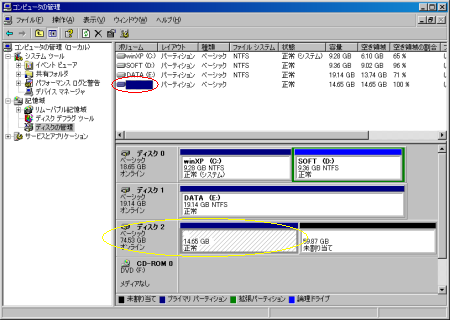

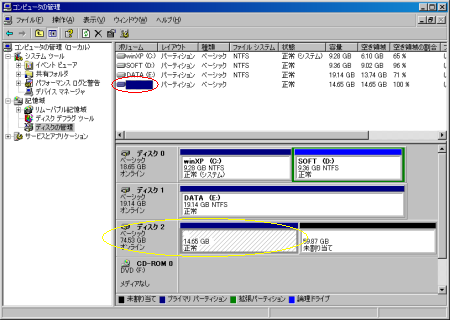

さて、プライマリパーティションを作り終えた時点で、これが管理ツールから見えるかどうか確認する事にしましょう。

ばっちり見えました。黄色丸で囲んだところは前の写真を見れば分かりますが「不明」「初期化されていません」「未割り当て」と出ていましたが、今は「ベーシック」「オンライン」「正常」と出ています。

まあこんな感じで、Windows上で操作が出来なかった場合でもコマンドを使えば何とかなる場合があります。よってコマンドプロンプトの操作は覚えておいて損はありません。困ったらヘルプ見ながらコマンドを打つって感じで、コマンドプロンプトに慣れていきましょう。私もヘルプ見ながらやりましたので(汗)。

3, 管理ツールその2〜Windows上でパーティション操作

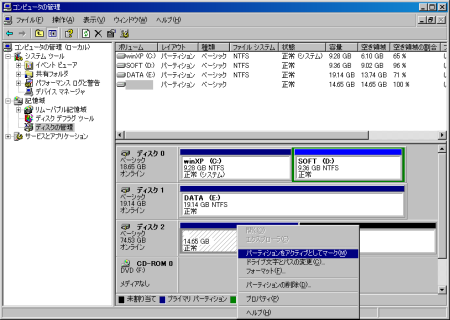

プライマリパーティションはアクティブにしておかないとならないのでとりあえずその操作をしておきましょう。「え?またコマンド?」と思ったかもしれません。半分正解です。MS-DOSの[FDISK]ではまあDOS上だったのでそんな感じの操作でしたので。

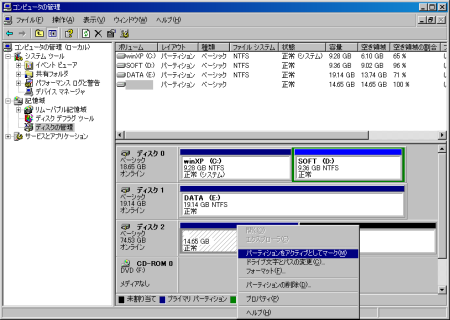

でもWindows上では簡単です。今回確保した15GB分のスペースの上で右クリックし、「パーティションをアクティブにしてマーク(M)」を選ぶだけでOk、これだけです。

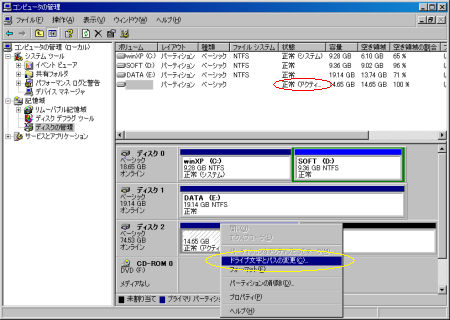

はい。この写真の赤丸で囲まれたところのように、「正常(アクティブ)」となっていればOkです。それを確認した後もう一度さっきと同じところを右クリックするとまたメニューが出ます。今度は黄色の丸で囲んだ、「ドライブ文字とパスの変更(C)」をクリックします。

実は「ドライブ文字とパスの変更」はやらなくてもいいのですが、とりあえず、この領域と後で作る領域が順番で並ばないと気持ち悪いのでやっておくことにします。

これはこのままOkを押せばOkです。

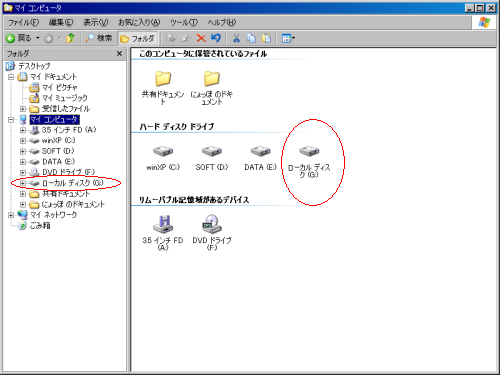

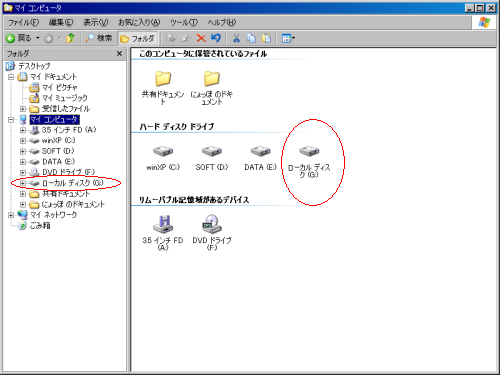

エクスプローラーで見てもこの通り。きちんとディスクとして認識されました。

さて、まだ「未割り当て」領域がありますが、「create partition extended」で拡張パーティションを作って「create partition logical」で論理パーティションを作っても良かったのですが、管理ツールで、残った未割り当て領域の所を右クリックして「新しいパーティション(N)」を選べたのでWindows上で残りのパーティションを作ってしまいます。その方が楽ですので(笑)。

長くなったので第2回後半戦へと続きます。

第1回へ戻る 第2回後半へ続く 戻る