T-1100S修理 〜完了〜

2006.4.30

T-1100Sを買ってから新規で録音したり、又は昔(SC-D5やRS-TR555で)録音したテープを録音しなおすということをやっていました。オンラインショップやオークションで新規に購入したテープには非常に高音質で録音できました。それだけでなく、使い古したテープに上書きした時でも多少ボコボコとか古いなりのノイズが入ったりしましたが、非常にいい音になりました。

しかし、T-1100Sはジャンクではなく普通に手に入れた中古ながらもやはり中古。幾つかのテープはメカに巻き込まれ使えなくなりました。また、時々操作が効かなくなるという不都合が出ました。

普通に買った中古なので中古保証が3ヶ月付いていましたので、それを使って修理に出す事にしたのです。事前にPioneerさんに電話してチェックしておきましたが、ベルトとヘッドとピンチローラーはまだ有るとの事でした(2006.4.2現在)。

1, 修理内容

NV-FS900をメーカー修理に出した時と同様に故障箇所等を紙に書いて貼っておきました。実際に修理に出したのは4月10日です。

○ ラインストレートが使えない

3時(15時)の位置にバランスをあわせないとセンターに来ないので折角最短回路で録音できる機能があってもそれを使う事が出来ない。

○ テープが絡まる (3本ダメにし、ダメにならないでも絡まったのもあった)

消耗品交換を要求しました。ピンチローラー、キャプスタン、ベルト等。あとその他に内部の清掃も……。

○ 時々操作不能になる

電源を入れ直せば元に戻る。ただ、操作不能〜テープ絡まり、と言う事もあったのでチェック願います。

○ 部品の品番と在庫数を教えて下さい。

○ ヘッドのチェック(あとどれくらい持つか)もお願いします。あと、こちらも在庫数お願いします。

2週間位したらPioneerサービスの人から電話が掛かってきたので色々話を聞きました。在庫数は教えてもらえませんでしたが、全ての修理が可能との事でした。時々操作が不能になるというのは接点スイッチが劣化しているからだ、とかモーターも交換しないとですねとかそういうのも教えてもらえました。ただ、ラインストレート云々の関係は部品は交換するが、ピッタリ真ん中に来るかどうかは分からないです、との事でした。

尚、ヘッドはまだまだ使えるそうで、交換しますか?と聞かれましたが、まだまだ使えるものを交換するのも何だかな、と思い今回は見送りました。ヘッドについては今年中には入手しておいて万が一に備えようと思います。

2, 帰ってきました

4月28日、H/Oから修理完了の連絡を受け、4月29日に取りに行きました。交換済みの部品も全て付けてくれてそれが結構重かったです。

| No | 型番 | 部品名 | 数量 |

|---|

| 01 | RXM1092 | キャプスタンモーターASSY | 1 |

| 02 | RXM1018 | リールモーターASSY | 1 |

| 03 | REB-501 | キャプスタンベルト | 1 |

| 04 | REB-509 | キャプスタンベルト | 1 |

| 05 | REB1182 | ドライブベルト(RUBBER) | 1 |

| 06 | RNL-549 | マキトリアイドラ | 1 |

| 07 | RXB-876 | ピンチローラーアーム(R)ASSY | 1 |

| 08 | RXB-877 | ピンチローラーアーム(A)ASSY | 1 |

| 09 | RSX1004 | ロータリーエンコーダ | 1 |

| 10 | RSH-070 | スライドSW | 2 |

| 11 | RCV1019 | 3レンVR 20KA | 1 |

| 12 | RAT1002 | カラー | 6 |

| 13 | REB1099 | インシュレータ | 3 |

交換部品の数ではNV-FS900を上回り、13点です。以下に交換部品の写真を。

上段 : 左からREB-501、REB1182、REB-509、RNL-549

中段 : 左からRSX1004、RAT1002、RXB-877、RXB-876、RSH-070×2

下段 : 左からRCV1019、REB1099、モーター2個(どっちがどっちだか分かりません)

です。ピンチローラーの表面はガビガビでした。手に入れてばかりの時イジェクトで開けて見た時は、磁性体がべっとり付いている所以外は、「こういう材質のゴムなのかな?」位にしか思いませんでしたが……。そしてやはりこのデッキにもアイドラがありそこはゴムだったんですね。拡大写真ですが、相当劣化しています。触ってみてつるつるでした。おそらく、RCX-55と同様にこれが滑った結果一時的にリールが回らなくなってテープが巻き込まれる、といった感じだったんでしょうか。

そして、カラー(RAT1002)が交換されていたので新旧比較してみました。確かに古いのは割れてるのがあり、気にはしましたが、こういうのはもう部品無いと思っていたのでまさか交換されるとは思いませんでした。

写真で分かる程の色の違いです。前オーナーが使っていた時に相当変色したのでしょう。熱とか光とかの影響で……。多分古いのは新しいのに比べ粘りが無くなっていると思います。

こちらはヘッド周りの映像。元が暗かったのでかなり明るさを上げていますがちょっと見にくいですね。ピンチローラーが綺麗で安心できます。ヘッドはパイオニア売りの周波数特性30kHzまでというカセットデッキ史上最高域再生能力を誇るFTA (ファインチューニングアジマス) ヘッドです。

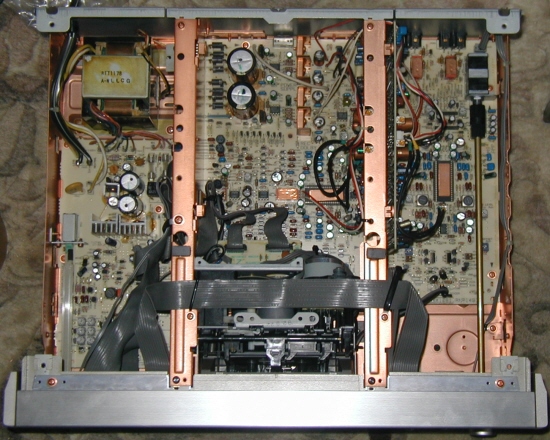

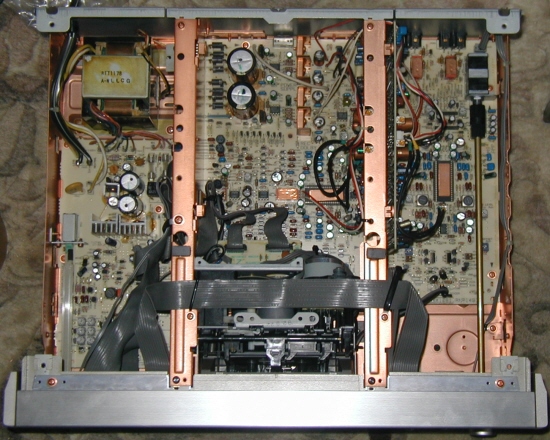

次は回路部分です。まず筐体が銅で出来ているのが驚きです。銅は、10円玉でお馴染みですが、

Cu

原子番号29、原子量63.546、密度8.95(g/cm^3 : 20℃)、延性、展性に富む、抵抗率1.673(μΩ・cm : 20℃)、熱伝導率398(W/m・K : 27℃)

なんていう金属です。簡単に言うと、重く電気抵抗率が低く(銀の次に低い)、熱を良く伝えるって事です。そこまで品質に拘っているのが分かるかと思います。

この写真を6分割して

A B C

D E F

で表現すると、A, 電源トランス、B, オーディオ電源回路&録音回路、C, 再生回路、D, バイアス&ドルビーHX PRO回路、E, スラントマウントZメカ、F, 空き

となります。B, やD, 部分に大きなコンデンサが在ります。また、B, C, 部分のICチップ等に銅箔が付いています。放熱やノイズ対策でしょうね。こういう所にまで非常に気を使った造りになっています。

また、F→Cにかけて真鍮のシャフトが通ってますが、これは録音レベルつまみから録音レベルボリュームに直結させる為にこうなっています。電動ではなく機械的に繋げることによって録音品質を上げるという工夫です。

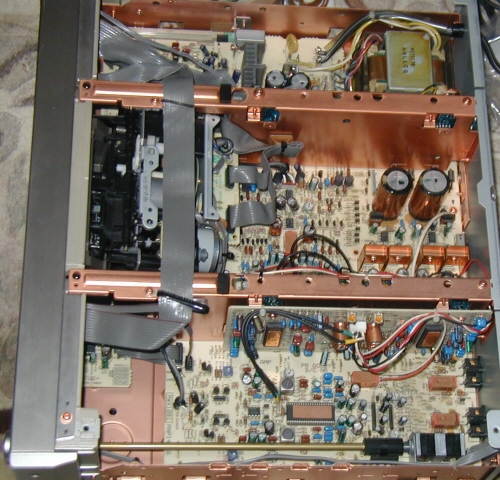

T-1100Sと言えどもたった一枚の基盤で全てを賄ってるの?と思う方がいるかもしれません。

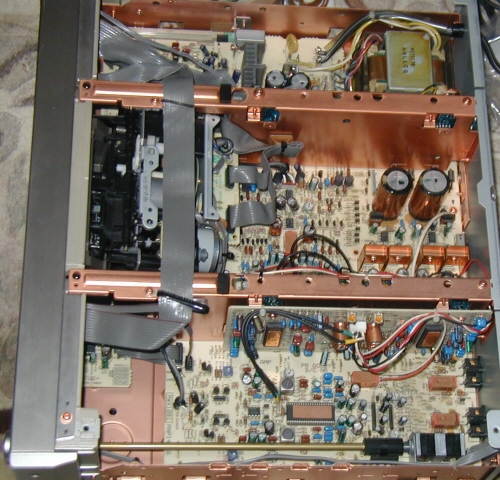

とんでもありません。次の写真をご覧下さい。

角度を変えて撮った写真です。C, F, が手前になります。C, の再生回路の所に縦に付いている基盤、ドルビーSタイプNRのデコード基盤です。これのICやコンデンサにも銅箔が貼ってあり、ノイズや放熱対策がなされています。

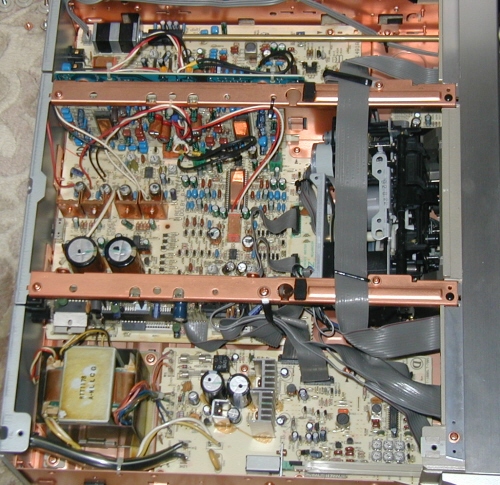

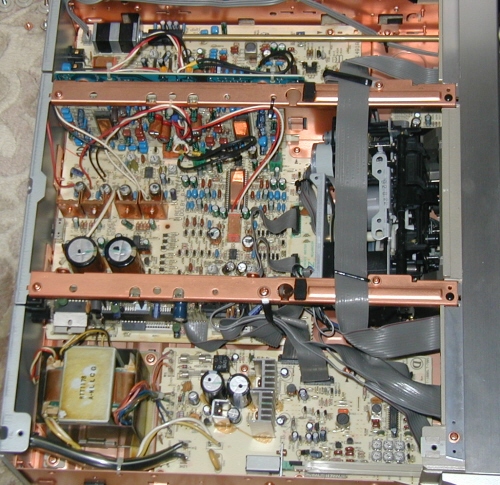

今度はA, D, 側から撮った写真です。手前側の電源傍にある縦についている基盤は制御回路。そして奥側の縦についてる基盤(丁度ドルビーSタイプNRのデコード基盤の反対側)はドルビーSタイプNRのエンコード基盤です。

NV-FS900の時もそうでしたが、いい機械って非常に凝っていますね。早速メイン機として復帰させました。

これからもバリバリ録音、再生共に頑張って欲しいと思います。

Prologueに戻る 戻る