NV-BX25修理 第6回〜暫定完了

2006.3.5

前回、補修したVCR0349を最後に疑って見ましたが、本当にそうかどうか試してみる必要が出ました。しかし、このデッキを修理できるのも(映像基盤Y/C PACK?を外せるのも)1回か多くても2回が限度になってきました。というのは、この映像基盤を繋いでいる映像ブロックのパターンが剥がれてきているからです。何回もY/C Pack?をつけたり外したりしてきたので、半田ごての熱やその他の原因でパターンが剥がれてきたのでしょう。

よって、今回原因特定できるかどうか、でこの修理の行き先が決まると言う事です。

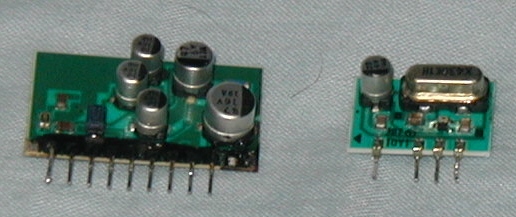

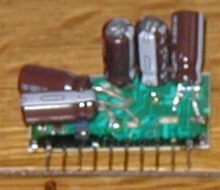

まずはスタンダードに、VCR0349コンデンサ再貼り替えという手段を取りました。詳細は省略して、いきなり、貼り替え後の写真をどうぞ。

今回は小型のコンデンサではなく、通常のコンデンサ。さらに前回の考察でシールドに入った状態では耐温85℃のコンデンサではきついかもというのがあったので、105℃耐温のモノを選びました。

結果 : 砂嵐は出るようになったが、映像は出ず。

ここで万事休すかと思ったが、思い直して、もう一度VCR0349を確認する事にしました。Y/C PACKを外すのはコレが最後と腹を決め、外しました。パターンの剥がれは更にむごくなり、NV-BX25の1号機と同様になっていました。

その時、驚く事が起こりました。

足の長いHICが届いた

と連絡が入ってきたのです。もう殆ど諦めていたのでコレはビックリです。よくあったと思います。

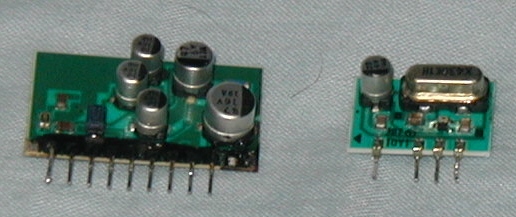

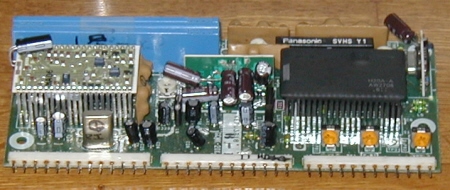

左が新しいもので右が今迄付いていたものです。

品番 : VEFH20A (2000円)

品番の後ろにAが付いてるって事はなにやら改良されたという事でしょうか。黒い、何でしょうか、良く分からない物質に覆われています。何はともあれ第4回でこの部品が画像の乱れの原因と特定しただけに、この部品が届いた事でそういう意味でも非常にやる気が出てまいりました。

そこでこの部品を付け、さらに、VCR0349のコンデンサも確認する事にしました。

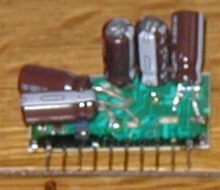

取り外したVCR0349を眺めてみますと、何かぐらぐらするコンデンサがあります。まずはおさらいの為、貼り替え前の一番最初の状態のVCR0349の写真を出してみます。

左側のがVCR0349ですね。(しつこいですが、一番右の足は取れてしまってありません。あとでハンダ付けしておきました)

右側の大きい2つのコンデンサが47μF、そして左に3つ並んでいるのが10μFです。この3つ並んでいる真ん中の部分のが……。

足が取れていた

これでは画像が出るはずがありません。そんな訳で再び貼り替えました(再々貼り替えって事ですね)。

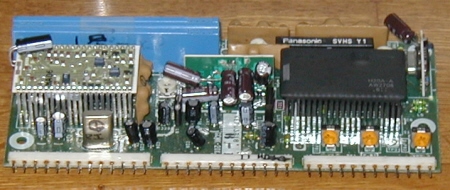

テスターで確認して通電はバッチリ。今度こそ大丈夫でしょう。これをY/C Packに取り付け、更に新しく手に入れたVEFH20Aも取り付けた写真がこれです。

一番上の写真と比べると、綺麗にコンデンサが付いている気がします。さあ、これで映像ブロックに取り付け、灯を入れると……。

やっぱり映像は出ず!!

ココまで来て諦めるしかないのか…………?VEFH20Aまで手に入れたのに…………?

いや、まだ諦めません。VEFH入れてもダメということはやはりVCR0349に何らかの異常がある為と考えられます。そこで前回示した乱れがあるものの映像の出る2号機からVCR0349を移植してみることにしました。もし上手く行けば、映像の乱れる原因のVEFH20Aが新しくなってるからかなり映像が安定するはず………。

すると、何と安定した!

試しに1号機に付いてたVCR0349を2号機に移植すると、全く画像が出なくなりました。

きっと第4回でVCR0349の他に画像の乱れを起こさせている部品を診断している時、何らかの原因で1号機のVCR0349が死んでしまったんでしょうね。

耐久テスト中に時々砂嵐的なノイズが入りますが、これは電源が原因かもしれません。取りあえずNV-SX10の修理はこれで終了として電源の方は追ってやるということにします。

※ VCR0349は供給が終了しています。よって新品のVCR0349を手に入れて直すという方法は使えません。もしコレを読んでいる方でいらないVCR0349を持ってる方がいらっしゃったら連絡いただければと思います。2号機をこのままにしておくのは惜しいので……。

第5回に戻る 戻る