NV-SB1000W修理 第1回〜紹介

2008.11.3

1, はじめに

この機種には特に思いいれがあったわけではないし、この機種が発売されていた頃は、NV-FS70を使っていた(っていうか2000年過ぎまでNV-FS70が元気に動いていたので)ので、全然知りませんでした。

その後、Gメカ機の修理に手を出した訳ですが、Gメカ機を直しながらも、一応その後のPanasonicデッキの動向を調べていました。

NV-BS30S以降ではNV-SB1000W→NV-SB800W→NV-SB900→NV-DHE10→NV-DHE20

と高級機が続いていた感じですね。

メカはGメカの後、Kメカになり、Kメカではアルミダイキャストシャーシ+コクドベルト駆動が取り入れられていましたが、Kメカの後のZメカでは鉄板プレス+ゴムベルト駆動に変わってしまいました。

色んな修理サイトを見ててもKメカ以降の修理記事は殆ど見られず、あったとしても、回路がGメカ時代のものとは違い基盤一枚で終了みたいな味の無い感じになっていて、どうしても手を出す気になりませんでした。

また、ビデオテープに録画したものはビデオテープで見ようという考えの為、テープからDVDやBlu-Rayにダビングしようという気はさらさら無いので、TBCとか言われてもなんだかな、という感じでした。

NV-SB1000Wを入手しようと思った切っ掛けは、確認しなかったので分からなかったのですが色から、NV-SB88W、NV-SB800W、NV-SB900のどれかだと思われるものが道に捨てられていたのを見たのが切っ掛けでした。

それから、Kメカの高級機(SB900はZメカですが)も直そうかな、と思い始めました。KメカならばGメカ同様アルミダイキャストシャーシ+コクドベルト駆動なので、直せば長く使えると思ったからです。

それから2年、オークションで落としたのが、NV-SB1000Wでした。定価20万円のものを2400円で落としました。

2, 紹介

取扱説明書とリモコンも付いてきました。リモコンはNV-BS30Hのものに似ている気がします。

確かSB-900とかは、ジョグシャトルが付いていた気がしますが、この頃は丁度リモコンの高級感の谷間だったのかなぁ。

しかし、前面パネルは金属だし、天板を見た瞬間、「あれ?FS900みたいに防震性なのかな?」と思い、叩いてみたら案の定。FS900より後の機種ではただの鉄板になっていたのが防震性になって高級感復活です。

背面端子郡です。入力出力、BS、地上波等各々色分けされていて見やすくなっています。PCでも最近のはメモリスロット等色分けされていますね。

NV-FS900でさえ、コンポジットの映像端子は金メッキされていないのに、NV-SB1000Wはアンテナ関係以外は全て金メッキ端子です。

しかし、NV-BS900、NV-BX25、NV-BS30Sにあったデジタル入力(同軸、光)端子は省略されてしまいました。って事は、MASHは積んでいない って事になりますね。

で、ひっくり返してみると……

( д ) ゜ ゜

防震性のボトルパネルが付いていたので喜んだのもつかの間。インシュレータはただの飾りで、防震性パネルに足が4つビス止め。とても高級機の造りではありません。

なぜ、こんな所で手を抜くのか理解できません。うーん、修理が終わったらヨドバシのオーディオコーナーでインシュレーターを買って取り付けようかなぁ……と思いました。

しかし、前面の足はダミーでグラグラなので付けても効果は無いと思いますが……

気を取り直して、前面パネルを開けてみると、とりあえず、ジョグシャトルと合わせて使えば、リモコン無しで基本操作は出来る事が確認できました。

端子も金メッキ、この辺は流石です。

但し、ビデオイコライジングはNV-BS30Sと同様に省略されているので、色合いを変えて出力させたい場合はNV-BX25以前の機種を使わなければなりません。

この機種にはTBCを効かせて出力したい等、この機種用の使い方、というのがあるんだな、というのが感想です。

そんな訳でNV-SB1000Wに、とりあえずビデオテープを入れて再生することにしました。

オークションでの商品説明で、「画像が乱れる」とありましたので、確認をば。

| モード | TBC-ON | TBC-OFF |

|---|

| S-VHS標準 | 乱れる、TBC-OFFの時より画面が暗くなる | 乱れる |

| S-VHS3倍 | テープ無い為確認できず | テープ無い為確認できず |

| VHS標準 | 乱れる | 写らない時が多々ある |

| VHS3倍 | テープ無い為確認できず | テープ無い為確認できず |

見事にこんな状態。3倍については調べられるテープが手元に無かったので、省略しました。

説明どおり、画像が乱れていたので、早速開けてみる事にしました。ただ、気になるのはS-VHS標準とVHS標準では微妙に症状が違う事。

開けてちょっと安心しました。もってみてそれなりに重量があった(カタログ値で6.7kg)ので、スカスカではないとは思っていましたが、NV-FS70に配置が似ていると思いました。

底板を外してみると、Kメカ底部が見えます。但し、Gメカと違い直接アクセスできないので、基盤を全て外さなければならず、メンテナンスは面倒ですね。

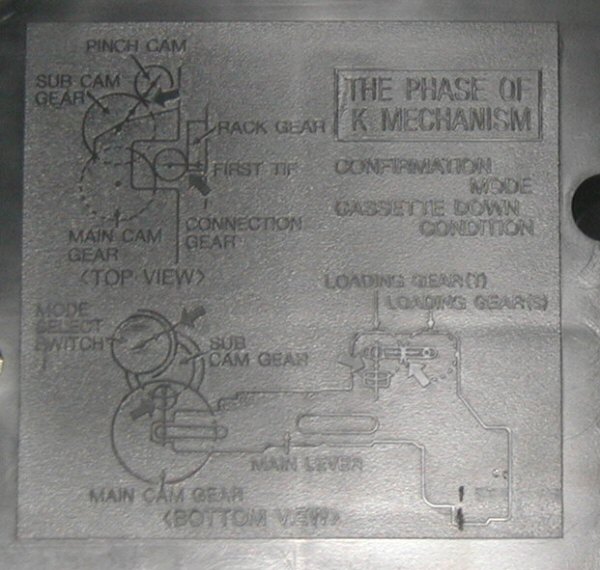

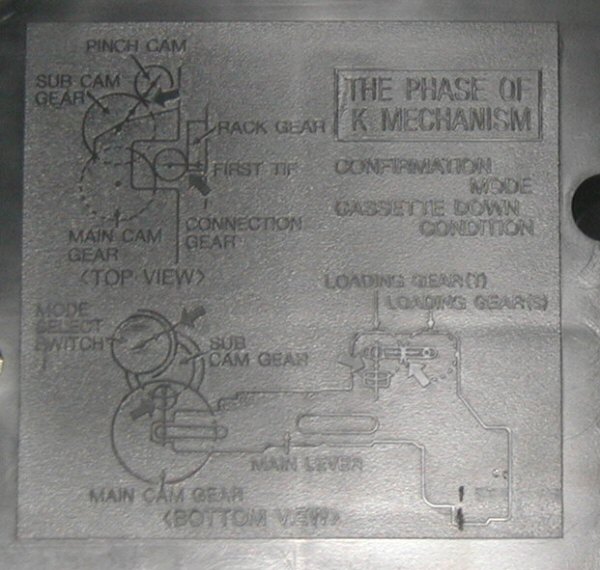

Kメカ機をばらした人で、レポートをうpしてる人は必ずと言ってもいいほどKメカ位相あわせ図をうpしていますが、私もうpします。底板を外すとこのKメカ位相図を拝めます。Gメカにもこんな風にあればなぁと思いました。

前面パネルを外し、後面端子郡とシャーシを固定しているビスを外し、メイン基盤のビスを外します。

それから前面の基盤を起こします。全てツメで固定されているので、ツメを外したか、確認しながら作業します。そうやって前面基盤を起こしたらメイン基盤を起こしますが、

電源にパッチが当たってるので(アース?)電源(のビス)も外さなければなりません!

結構面倒です。頑張りましょう。

メイン基盤にサブ基盤がぶら下がっている構造。この辺はGメカ機と変わりません。しかし、Gメカ機にあるようなハイブリッドIC(HIC)は見つけられませんでした。構造変更したんでしょうね、どれが映像関連かしら?

2/3がシールドされているサブ基盤がありますが、これの上には表面実装型コンデンサが沢山載っていました。NV-BX25やSX10での格闘が思い出されます。

しかし、端子の足はみんな光り輝いていて、パッと見では中の電解液が噴いているのは認められませんでした。

この弁当箱みたいな基盤はなんだろう?NV-DX1等ではデジタル関連の基盤はこれよりもっと厳重にシールドされていましたが、これもそれなりにシールドされているのでTBCなのかなぁ……?

ここもコンデンサが噴いてる様子は見られませんでした。

そして取り外した前面パネル。そして、FL表示管。すすけていたのでエタノールを使いお約束の掃除をしましたが……。

何と、ススケと一緒に塗料まで落ちてしまった。ってか塗料?このように一見分からない所で手を抜いてる感じがします。Gメカ機ではこんな事はありませんでした。

ムラが出てみっともなくなってしまったので、塗料を落としてしまいました。そんな訳で表示していない部分までくっきり見えるようになりました(笑)。

通電させて、表示させるとこんな具合になります。怪我の功名?ってやつなのか、何か見やすくなりました。実際は写真よりも見やすいです。

ここまで終わった段階で再び天板、底板以外を除いて組みなおし、テープを入れて画像を再確認しました。写真は、VHS標準、TBC-ONです。OFFだと写ったり写らなかったり。

アニメ、実写に関わらず、特に白い部分が落ちるようです。別のシーンでは目の白い部分が真っ黒に!

とりあえずまわしっぱなしにしておいて、その間、天板と底板を洗う事にしました。

この通り汚いです。

洗剤つけてザブザブザブ…っと。はい、洗い終わりました。さっきのと表裏逆になっていますが、結構綺麗になりました。

とりあえず、今回はコレで終わりです。

Kメカ機の部品もだいぶ無くなってると聞きますが、とりあえず必要そうなのをまとめましたのでそれでいつもの電気屋さんに行って確認してこようと思います。

今回の内容から、映像回路かヘッドで間違いないと思います。

ヘッドはNV-FS900の時同様、藤商さんに確認する事にします。

第2回に進む 戻る