NV-BS30S修理 第1回〜回路確認

2005.9.28

1, はじめに

元々、NV-BX25修理の為の勉強として始めたNV-SX10の修理。ただ、NV-SX10の1号機で部品の大量発注が必要になり、修理が止まっています。そこで、NV-SX10、2台と一緒に買ってきたNV-BS30Sを修理する事にしました。

NV-BS30Sはうちでかつて使っていたビデオデッキで、NV-FS70やNV-BS900と共に思い入れのある機種です。ただ、ビデオイコライジングがない為ダビングの送り側として使えなかったりする為、上記の2機種と比べると思い入れ度は劣ります。

しかし、窓が降りてきてそこからビデオテープを入れる等、面白かったのと、録音レベルメータがある事から、ダビングの受け側として使ったりしていました。特に当時はLDプレーヤー があったため、LDからのダビングをした事もありました(とは言っても、「歌う日本シリーズ」のみですが・・・。

てな訳でいつものように写真で紹介します。

この中の一番下がNV-BS30Sです。上の2台を退かしたのが下の写真です。

とりあえず、どんな状態だったかを紹介しておきます。

テープが吐き出されず、電源入れてもすぐに切れてしまう。

といった故障でした。これはメカ異常ですね。ただ、本日は時間が無いため、メカは後回しにして、いつもの回路から整備していく事にします。

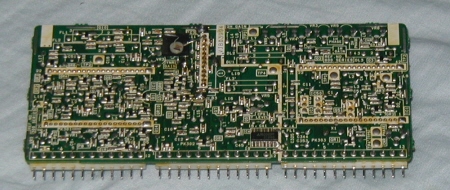

2, Y/C Pack分離

いつものようにばらしていきます。回路の設計はNV-BX25とは違うようですが、基本的な構造(並び)はNV-BX25と同じようです。もしかしたらボディの設計はそのまま継承されているのかもしれないですね。

下の写真は、頭を外した状態ですが、このように埃がべっとり付いています。この埃を落としながら作業していく事にします。埃が原因でショートして壊れてしまう事もあるんで。

頭を取った状態で上から撮影するとこんな感じです。テープが入ってるのはこのメカの場合は、メカ故障している為です。とりあえずこの日は時間が無いのでメカの検証は後回しにして、HICを目指します。

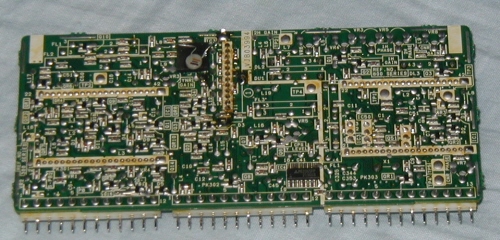

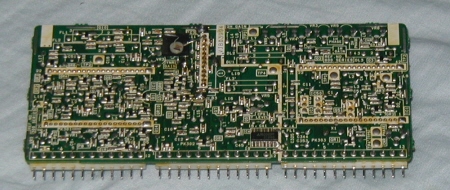

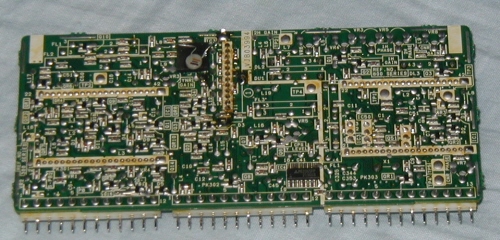

NV-BX25やNV-SX10と同じように、"コ"の逆字に基盤が並んでいますが、この写真で向かって左側が映像音声関連の基盤です。

この左側の基盤を起こしますがここで一つ問題発生。

どんな問題かというと、下の写真を見ていただければ分かると思いますが、

Y/C Packの足を何本かに一本の割合で互い違いに曲げて映像音声関連基盤に半田付けしてあるということです。何故問題かというと、この状態でハンダを吸い取ってもY/C Packを分離出来ないからです。曲げてあったところは黄色い丸で囲んであります。

とりあえず、真っ直ぐにしないと分離できないので真っ直ぐにしますが、半田ごてを当てながらプライヤー(又はペンチ)で真っ直ぐにしていかないとなりません。半田ごてを当てないと、いくらハンダを吸い取っても僅かにハンダが残っていますので、パターンを剥がしてしまうんです。実際私も一つだけ半分くらいパターンを剥がしてしまいました。

どうしてこんな厄介な取り付けをされていたのかは分かりませんでしたが、Y/C Packを分離して謎は全て解けました。

3, HIC

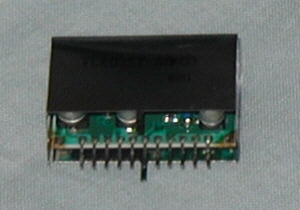

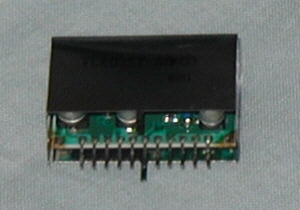

いつもよりも一手間増えましたがY/C Packを分離しました。これがNV-BS30SのY/C Packです。

真ん中のシールドされているVCR、この中の表面実装型コンデンサはどうせ噴いてるだろうと思い、取り外す事にしました。そしてひっくり返してみると・・・、

なにこのヤニだらけのVCRの足・・・・。

そういえば、にがさんのHPで、NV-BS30Sの修理記事がありましたが、にがさんの修理したNV-BS30Sはパッチが沢山当たってるんで、もしや、と思いそれと見比べてみました。そしてある重要な事を発見!

パッチの足、外れてるじゃん!

そうです。この機体は前オーナーの手が入ってるんですね。自分でVCRを取り替えて、そしてパッチを当てなおすのを忘れてしまった、といったとこでしょうか。

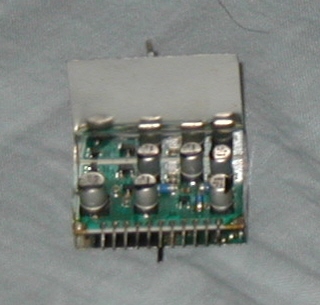

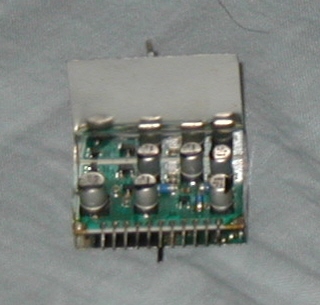

VCRを外します。

全反射してしまい型番が読めませんが、VCR-0367-A1です。"A1"となってるのでやはり新しいんでしょう。この感じだとコンデンサは大丈夫そうですが一応開けて確認します。シールドと基盤を繋いでる半田を吸い取ってさあ引っ張り出そう! としたら、引っ張り出せない。

ゴムだかシリコンだかで基盤の裏側とシールドが固定されていました・・・・。

仕方ないので、シールドをガバッと曲げて撮影。これやるとなかなか元に戻らないんだよね・・・。

ピンボケで分かり辛いですが、コンデンサが噴いてる様子は在りませんでした。暫くは使えそうです。

VCR0367-A1をY/C PACKに戻し、先ほど切れていたパッチをきちんと正しい位置に合わせておきました。

このあと、アルコールを含ませた綿棒で、出来るだけ綺麗に拭いておきました。

これでとりあえず回路のメンテは終わりです。次はメカ初挑戦です!!

第2回に進む 戻る