T-1100S修理(2回目) 第2回〜完了

2009.1.10

昨年12月に修理に出していたT-1100Sが帰ってまいりました。

1, 修理内容

実は修理中の時にやり取りがありまして、その時には既にどの部品を替えますよ、という事は聞いていました。

それから修理されて帰ってまいりました。兎に角、完全に修理されて帰って来たので良かったです。

今回は何処か窓口に持って行くという事ではなく、引き取りで対応してもらいましたので、修理されたT-1100Sは宅急便で帰って来ました。かなり頑丈そうな箱に入れられ、梱包も完璧でした。

これらが今回交換された部品です。表にまとめてみました。

| No | 型番 | 部品名 | 数量 | 費用 (円) |

|---|

| 01 | RSX1004 | ロータリーエンコーダ | 1 | 800 |

| 02 | DEB1158 | フレキクッションD (代替品) | 2 | 400 |

| 03 | RXA1554 | マキトリアイドラASSY(POM) | 1 | 400 |

フレキクッションは、カセットドアが閉まるときの衝撃を吸収する為のクッションです。これが劣化すると、閉める時の音がバタン、と品が無くなります。交換されたものはもうゴミにしか見えません。物凄く劣化していたのですね。

カセットドアを開けて確認すると、当然の事ですが新しいものが付いていました。カセットドアを閉めてみるとパム、といった感じの上品な音になっていました。

前回修理の時も交換しているものは、ロータリーエンコーダーです。これが弱点って事ですね。さらに、マキトリアイドラも前回同様交換されていますが、型番が違います。これをよく確認してみると、前回の型番はRNL-549で、この時は本当にアイドラの部分だけでしたが、今回は、アイドラを支える軸(台座?)を含んでいます。だからASSYなんですね。

前回の時より部品の在庫は減って来ている、という話だったので、兎に角入手出来るものは入手して、ストックしておかないと、直したくても直せなくなってしまいます。ロータリーエンコーダーは分解しようとしてみましたが、どうやら分解出来ない構造のもよう。恐らく中身は、NV-SB1000Wのモードスイッチの様に中に髭みたいな電極が入っていて、回転する事によりモードを切り替えるものでしょう。つまり、コレが壊れたが為に修理不能になってしまう可能性が高くなってきた、という事です。

という訳で、消耗品の入手を始めようと思います。

2, その他

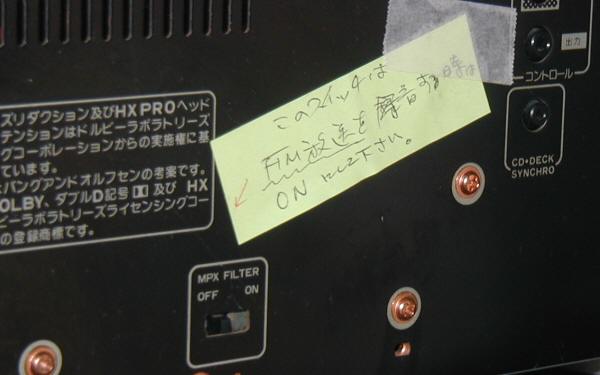

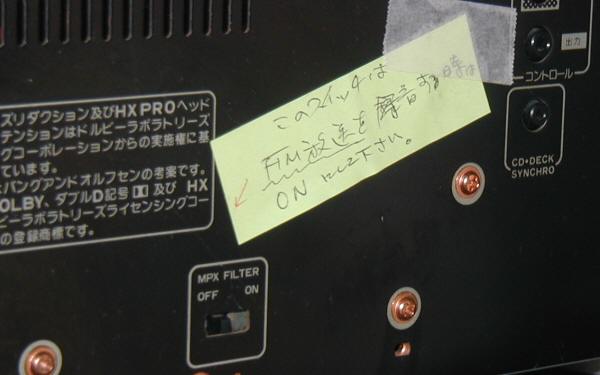

裏を見てみたらこんな付箋が付いていました。

確か、常時ONにしていた覚えがあります。説明書に「ドルビーNRシステムを使ってFMステレオ放送を録音する時に使用します」とありました。いつFMステレオを録音するか分からないのでONにしていました。

結局1回も録音しませんでしたが……(笑)

今読み返してみたら、「ドルビーNRシステムを使用しないときやFMステレオ放送以外の録音の時はOFFにして下さい」とありました(汗)。やはり、面倒がって常時ONは良くないのですね。

そういった細かい事でもこうやって指摘してくれるのは非常に良いと思いました。

これからもFM録音する事は無いだろうし、OFFのままで運用します。

もう閉鎖されてしまいましたが、かつてあったにが氏のHPのジャンク機器修理記事の中に、「電源ケーブル年代測定法」というのが書かれていました。これは電源ケーブルに西暦が振ってあるので、それを見ればその機器がいつ生産された物か分かる、というものです。

勿論、メガネケーブルのように着脱出来てしまう物の場合はこの測定法は使えません。というのはその時その機器に繋がっているケーブルは元々その機器用のものだったかどうかは分からないからです。

1992年でした。もう16年前の機種なんですね。結構初期の頃のロットだったかもしれません。因みにT-D7は2007年でした。

OFCと誇らしげに書いてありますし、太目の線。ケーブルにもきちっとお金を掛けていた事が伺えます。

定位置に戻ってもらいました。T-1100Sが居ない時はT-D7に入ってて貰いましたが、やっぱりこの位置にはT-1100Sが入った方が絵になります(上の足はT-D7)。これからもいい音を奏で続けてくださいね。

第1回に戻る おまけに進む 戻る